今回紹介するのは、奈良県上北山村にある吉野熊野国立公園のひとつ「大台ヶ原」での「紅葉のハイキング」です。

上北山村は97%が山地と言う緑豊かな山村となるのですが、そんな中で「大台ヶ原」は奈良県と三重県の県境に位置しているのですが「日本百名山」をはじめ「日本百景」さらには「日本の秘境百選」に選ばれる名所となります。

標高1695.1mを誇る「大台ヶ原山」は、山全体が「特別天然記念物」に指定され「特別保護地区」になっています。

「大台ヶ原」は「近畿の屋根」として名高く山脈の東側が三重県で西側が奈良県となっているのですが、関西で最も早く紅葉が色づきはじめることでニュースなどでもよく紹介される「紅葉の名所」となります。

年間降水量に関しても日本一の雨量を誇る「大台ヶ原」ではありますが「ハイキング」に訪れる人は少なくなるどころかあとを絶ちません。

「大台ヶ原ビジターセンター」から東の区域を「東大台」と呼ぶのですが、立ち入りに当たっての事前申請が「不要」となり、ハイキング初心者の方でも簡単にハイキングを楽しむことができます。

一方で西の区域を「西大台」と呼ぶのですが、立ち入るにあたっては事前申請が「必要」となり、手数料を納付した上でハイキングを行なう当日までにレクチャーを受けなければ立ち入ることが許されません。

今回は初心者の方でも簡単にハイキングを楽しむことができる「東大台」でのハイキングとなり、最終目的地である「大蛇嵓(だいじゃぐら)」を目指しての紹介となります。

準備が整いましたら「大台ヶ原」の絶景ポイントとなる「大蛇嵓」の散策スタートです。

大台ヶ原【アクセス・駐車場】紅葉のハイキングは大人気

以前にも一度、紅葉の時期に「大台ヶ原」を訪れて「大蛇嵓」を目指してハイキングを行なったことがあるのですが、その時は訪れる時期が少し遅くて紅葉に関しては全て落葉した状態となり、最高の眺めとはなりませんでした。

今回は「紅葉の見頃を迎えました!」と言うニュースを見たうえで、さらに上北山村役場にも事前に電話確認をして万全を期しての訪問となるのですが「大蛇嵓」からの絶景を是が比とも観賞するため、朝一番の3時30分に車に乗り込んで走り出しました。

「朝3時30分?」と思うでしょうが、紅葉のシーズンには多くの方が訪れることになるので、少し早い目の出発となります。

管理人は大阪在住となりますので、2時時間もあれば到着できます。

と、言うようにハイシーズンの「大台ヶ原」にマイカーで向かうには、それなりの時間帯に出発することになりますが、簡単に「大台ヶ原」を訪れるための「アクセス」と「駐車場」に関する紹介をしておきます。

大台ヶ原へはマイカーがお勧めです。

ハイシーズンの「大台ヶ原」を訪れるには、やはりマイカーがお勧めとなりますが「公共交通機関」を利用しても行くことはできます。

まず初めに「公共交通機関」を利用する場合ですが「大台ヶ原行き」のバスが出る「最寄り駅」となるのは「近鉄吉野線」の「大和上市駅」となるのですが「奈良交通バス特急230系統(大台ヶ原線)」に乗車して「大台ケ原」の停留所で下車すれば、歩く必要なくすぐにハイキングが開始できます。

非常に簡単なアクセスのように思うでしょうが、問題点は「奈良交通バス特急230系統(大台ヶ原線)」ですが、基本的には平日に関しては9時00分発の一本で「土曜日・日曜日・祝日」に関しても、9時00分発と9時30分発の二本となります。

帰りに関しては、平日は15時30分発の一本で「土曜日・日曜日・祝日」に関しても、14時30分発と15時30分発の二本となります。

恐ろしいほどに本数が少なく、乗り遅れると・・・考えたくありません!

色々調べたのですが、ハイシーズンでも特に「臨時バス」が出ていると言う情報も無いので、基本的には上記の時間のみの運行となるのではないかと思います。

続いては「マイカー」を利用する場合ですが、ハイシーズンの「大台ヶ原」は大変な賑わいとなるため、訪れる時間次第では大渋滞に巻き込まれます。

ここからは、管理人が訪れたハイシーズンの「大台ヶ原」の現状を元に紹介を進めたいと思います。

先ほども少し話しましたが、朝3時30分に車に乗り込み「大台ヶ原」に向けてマイカーを走らせたのですが、軽快に「国道169号線」を走り進めて行き「新伯母峯トンネル」の手前より「大台ヶ原ドライブウェイ」に入って行くのですが、ここから先約20kmほどは真っ暗で急勾配な山道を、走り進める必要があります。

エンジンを唸らせながら進んで行くのですが、前にも後ろにも車の気配がありません!

「さすがに早すぎたか?」と思いながら走り進めて行くと「大台ヶ原ビジターセンター」の駐車場より1kmほど手前あたりから、ポロポロっと車道脇に駐車している車の姿があります。

まさか・・!

いやな予感が・・!

「大台ヶ原ビジターセンター」の駐車場に入ると同時に、いやな予感が見事に的中します。

すでに200台からなる駐車場は「満車状態」になっていて、駐車場の手前の車道脇への駐車に変わっています。

慌てて満車になっている駐車場から出ると、車道脇にある駐車スペースを探します。

1km以上も下って駐車すると大変なことになります。

慎重に車道脇の空きスペースを探していると、200メートルほど下ったところに僅かなスペースがあるのを見つけ、すかさず車をねじ込みます。

朝の5時30分にして、かろうじて車の駐車ができると言う状態となります。

車を駐車したあとも、何台も車が登ってきては駐車場でUターンして下って行きます。

この調子なら6時00分にもなれば2km以上下った車道脇の駐車となり、ハイキングを始める前にまずは駐車場までのハイキングとなってしまい、駐車場に到着した時には「とりあえず休憩を・・・」となってしまいます。

と、言った状態でしたので、紅葉最盛期に訪れる際は、夜明けを迎える朝一番の5時00分までには駐車場に到着しておくことをお勧めします。

以上の点から考えて「公共交通機関」を利用しても慌ただしいハイキングになるし、かと言って「マイカー」を利用すると「夜明け前には駐車場に到着しなければいけない!」と言う気苦労が付いてまわります。

以上のことを考えたうえで、ご自身にあったアクセス方法をお考え下さい!

東大台登山口よりハイキング開始です!

6時30分になって空に明るみが帯び始めたところで「大台ヶ原ビジターセンター横」にある「東大台登山口」よりハイキングを開始します。

ここで1つ、とても「重要な注意点!」があります!

「東大台登山口」より歩き出したが最後、道中には「トイレ」がありません!

最終目的地点となる「大蛇嵓」までの「最短コース」でも往復7kmあるので、早くても2時間30分ほどのハイキングとなります。

もちろんハイキングですので「水分補給」に関しては「絶対条件」となるのですが、加減しないと大変なことに・・・

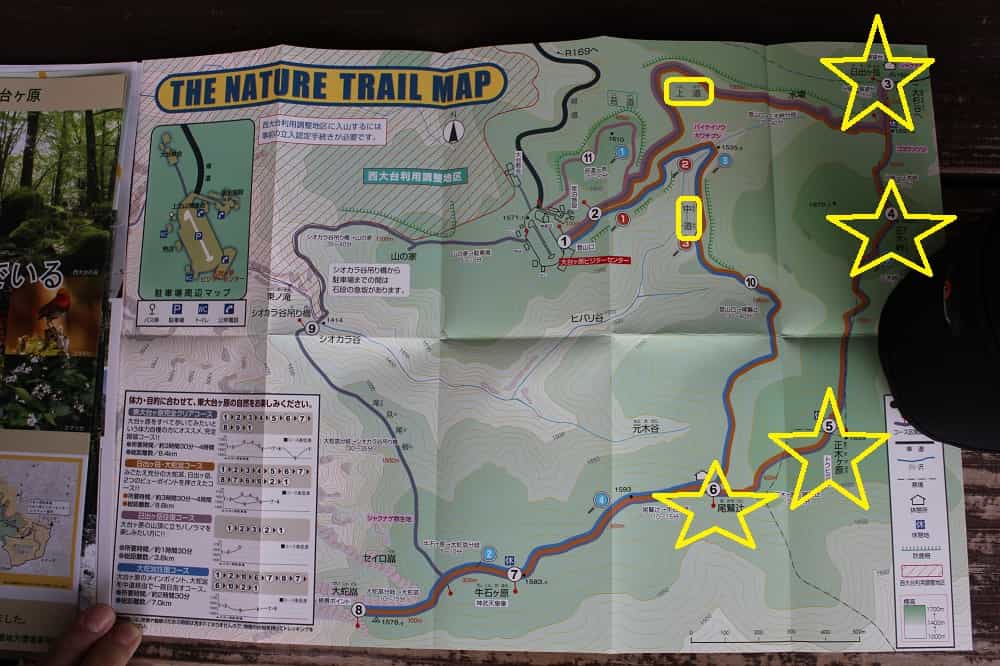

「大台ヶ原」の「東大台」には、ハイキングコースが「3コース」あるのですが、いずれも「初心者向け」のコースになっています。

「中道」から「大蛇嵓」を目指すのが初心者の方にはお勧めしますが、今回は「上道」を歩き進めて「日出ヶ岳(ひでがたけ)」まで行き「正木ヶ原」を経由して「大蛇嵓」に向かうコースを歩きます。

このハイキングコースを選択すると「大蛇嵓」までは約5.5kmとなるほか、道中にアップダウンの厳しい箇所もあるので、少しばかり体力勝負となります。

歩き進めていく「上道」は、軽い登りになっているのですが、足元は比較的歩きやすい散策路になっています。

約1.5kmほど歩き進めて行くと突き当りとなるのですが、ここで見どころのひとつとなる展望デッキがあります。

展望デッキにはたくさんの人が集まっており、朝日が昇るのを眺めながらの休憩をとっています。

この展望デッキからは、天気が良ければ熊野灘をはじめ尾鷲湾や志摩半島さらには知多半島までもが一望できるのですが、稀ではありますが富士山までも眺められることがあります。

ただ「大台ヶ原」は一年を通して降水量が非常に多いのが特徴的で、雨や霧が影響して景色自体が見えないことがしばしばあります。

周辺が晴れていても雨や霧が出やすいのは、海から湿った空気が吹きあげてきたとき、直線距離にすると15kmほどしかない「大台ヶ原」にぶつかるためです。

本日も天気は良いのですが、遠方に靄がかかっていてクリアな景色は望めませんでした。

すでに太陽はかなり昇っていますが、早い人は日の出前に展望デッキに到着しているのかもしれません!

そんな展望デッキでゆったりと流れる時間を十分に満喫したところで、続いては「日出ヶ岳」の展望台へと向かいます。

日出ヶ岳の展望台に一等三角点!

「展望デッキ」から「日出ヶ岳の展望台」までは300メートルほどとなりますので、距離的には特に問題ありません。

しかし、この300メートルが思った以上に辛く、心臓破りの登り階段となります。

一歩また一歩と足を前に進めるのですが、見た目以上に勾配がきつくてかなりのパワーが必要となります。

気合を入れて無心で歩き進めて行くと、頂上にある木製の展望台が見えてきます。

息も絶え絶えに頂上までたどり着くと、たくさんの方が木製の展望台の中で持参した簡易コンロなどを使って、お湯を沸かしてインスタントラーメンやホットコーヒーなどで疲れた体を温めながら休憩をとっています。

木製の展望台のすぐ横には「一等三角点」の柱石と「ケルン」と呼ばれる人の手によって組み建てられた積み石があるのですが、ここが山の頂上であることを特徴付けています。

「三角点」は、一般的に眺望の利く場所に設置されるのですが「一等三角点」に関しては全国で970点余りあります。

その中で「一等三角点百名山」に選ばれている「大台ケ原」の「日出ヶ岳」は、風格のある山容に優れた眺望や高い知名度さらには「標高1000m以上で登りがいのある山!」と言う、さまざまな優れた点が認められて選定されています。

「三角点」は、三角測量に用いる際に「経度・緯度・標高」の基準になる点のことですが、ここでちょっと怖い話をしたいと思います。

「三角点」の柱石の破壊などで機能を損ねる行為をした人は、測量法の規定により「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられると言う、かなり厳しい罰が待っています。

たかが「三角点」されど「三角点」ですので、くれぐれもふざけて蹴ったり乗ったりしないように・・・!

と、ちょっと怖い話としましたが、とりあえず木製の展望台に登ってみることにします。

先ほどと同様に靄がかかっているのですが、360度のパノラマ状に連なる山々はとても壮大で、誰もいなければ大声で叫びたくなるほどの絶景となります。

先程も少し話しましたが、ここ「大台ヶ原」は一年間に約4800mmもの降水量があると言います。

数字では少し解りずらいかと思いますが、大阪市や奈良市の降水量の3倍以上です。

台風シーズンは特に雨量が多くて、一日に1000mm以上の雨が降ったと言う記録もあるほどです。

しかし、ここに降った雨が熊野川をはじめ紀ノ川や宮川に流れ込むことで、地域一帯を潤して豊かな海を育んでいることは言うまでもありません!

圧倒される景色の中に身を置いてゆったりと流れる時間を満喫したいのですが、道のりはまだまだ長いので次へと進むことにします。

紅葉の見頃に合わせて訪れたつもりですが、現時点ではほとんど紅葉している様子がありません。

ニュースなどの「見頃!」と言う発表は、一般的な場所となり「大台ヶ原」では「大蛇嵓」の辺りのことになるのではないかと思います。

ここ「日出ヶ岳」などは、標高の違いからかすでに見頃を越えて落葉しているようです。

まずは先程の展望デッキまで戻るのですが、次の見どころとなる「正木ヶ原」へ向けて歩き出します。

「展望デッキまで戻る!」と言ったように「日出ヶ岳の展望台」及び「一等三角点」の柱石と「ケルン」などを見る必要が無ければ「日出ヶ岳の展望台」に行く必要はありません!

突き当りに「展望デッキ」があって、左手側に進めば「日出ヶ岳の展望台」があり、右手側に進めば「正木ヶ原」⇒「大蛇嵓」となります。

距離で言うと300m足らずで近いように思うのですが、心臓破りの急勾配の階段が続きますので、立ち寄るか寄らないかはその時の状況でお考え下さい!

「正木ヶ原」に向けて歩き始めるのですが、しばらく間は整備の行き届いたウッド階段を歩き進めて行く形となるので、比較的楽に歩き進めることができます。

「正木峠」付近にも、小さな展望デッキがあり、ここでも絶景を眺めながら休憩をとっている人だかりがあります。

先程の「日出ヶ岳」で休憩はとっていますので「正木峠」の展望デッキに関しては、横目に見ながらスルーして歩き進めます。

だだっ広い「正木峠」の草原に、永遠と長く続くウッド階段が良い感じに景色に溶け込むのですが、これもまた絶景と言えます。

正木ヶ原の見どころのひとつ立ち枯れの木!

この辺りまで来ると見どころのひとつとなる「立ち枯れの木」が、急に目立つようになってきます。

白く光を帯びた「立ち枯れの木」の姿は、大自然の果てを物語るような悲しい姿ではあるのですが、大自然を目の当たりにした絶景と言えます。

このような姿になったのは、およそ50年前に起こった大きな台風によって多くの木々が倒れてしまったことが始まりとなります。

今まで潤って苔むしていたはずの森が渇いて「ミヤコザサ」と呼ばれる「ササ」が茂り始めたと言います。

「ササ」は鹿の主食であり、豊富なエサを得た鹿が爆発的に増えてしまいました。

増えすぎた鹿は色々な植物を食べ尽くし、木の赤ちゃんも大きく育つ前に食べてしまいました。

さらには木の皮をむいて食べるなど、手当たり次第にすべてを食べつくしました。

鹿は意外と賢くて、嫌いな「トリカブト」や「バイケイソウ」を上手に残して食べるため、これらの植物だけが残る形になったと言います。

ただ、問題は鹿だけではなく人も同様となります。

「大台ヶ原ドライブウェイ」が開通したことでたくさんの人が訪れることになり、多くの人が訪れれば森の中に踏み込むことになって、やわらかい苔や小さな木の赤ちゃんなども傷つけてしまいます。

そんなこんな出来事が積み重なることで「大台ヶ原」の大自然の森が傷ついて破壊されていくことになっていきます。

そんな話を知ると「立ち枯れの木」の姿を見て「絶景!」などと言っている場合ではないと考えさせられます。

しかし、そんな状況を打開すべく環境省では「100年先の豊かな森を育てる取り組み!」も行われているとのことです。

かんばれ!環境省!

と、言っている間も下り階段が続いて行きます。

登りはパワーがいるのですが、下りはパワーがいらないので「楽か?」と言えばそうでもありません!

下りは気を抜いて歩いていると、意外と膝に負担がかかってきます。

管理人は、どちらかと言うと下りは苦手です。

下りが長く続くと、膝のお皿の横と股関節が悲鳴をあげることが多々あります。

過去のハイキングでも、幾度となく長い下り階段で痛い目にあっています。

今回はかなり長い下り階段となるので、慎重に歩き進めて行きます。

長い下り階段が終わったと思うと、次は登りになると同時に足元が急に悪くなります。

「正木峠」を越えて「正木ヶ原」に差しかかったあたりで、我が姫君より耳を疑う驚愕の一言が出ます!

「お腹が痛い!」と言う一言です!

最も恐れていたことが、ここにきて起こります。

ハイキングを始める前に何度も注意したことです!

現在位置は「正木ヶ原」となるので「大蛇嵓」まで残す距離は1.9kmです。

ここから駐車場までの距離はおおよそ2.4kmとなり、これまでに歩いた距離は3.1kmほどです。

一旦、駐車場まで戻ってから改めて「大蛇嵓」を目指すと言うのは現実的に無理です。

「大蛇嵓」まで足早に向かっても約30分かかり、景色を一瞬だけ見て「大蛇嵓」からダッシュで駐車場まで戻っても1時間は必要となります。

どう考えても「腹痛」を持ちこたえることは不可能に近いです!

茂みに隠れて、野〇ソ・・・!と、頭によぎるのですが、我が姫君にはあまりにも残酷で気の毒な話です。

歩きながらいろいろと考えるのですが、最善の策はこの先にある「尾鷲辻」にて一人で下山してもらうことしか方法が思い浮かびません!

「尾鷲辻」から駐車場までは一本道となるので、子供でも迷うことはないと考えます。

色々な面で少し心配ですが、判断を間違うと大変なことになるので、今考えられる最善の策をとることにします。

「尾鷲辻」にある休憩所より、我が姫君は無念のリタイヤとなります!

無事に下山することを願いつつ姿が見えなくなるまで見送ると、ここから先は管理人一人で「大蛇嵓」へと向かいます!

と、ここまでで色々な名称が出てきましたが、少しコースの紹介をしておきます。

「大台ヶ原」のハイキングコースは、基本的に「3コース」あります。

いずれも地図の中心である「大台ヶ原ビジターセンター」が出発地点となり「西周り」は「シオカラ谷~大蛇嵓」までの「1コース」です。

「東周り」に関しては「中道」を通って「尾鷲辻~大蛇嵓」のコースと、管理人が挑戦中の「上道」を通って「日出ヶ岳~正木峠~正木ヶ原~大蛇嵓」のコースです。

組み合わせに関しては自由ですが「東周り」はいずれも「初級者向けのコース」となります。

「西周り」の「シオカラ谷」を進むコースは、なかなかにパワーのいるアップダウンが続きますので、体力に自信のある方にお勧めします。

それと「最大の注意点」は、一旦コースに入ると「トイレが無い!」のでご注意ください!

ハイキングを楽しむための3つの必須アイテム!

訪れる場所にもよりますが、登山口や市営のセンターなどがあるとハイキング用の杖などを無料で貸し出してくれる所もありますが、どこでもあるわけではありません。

「大台ヶ原」では「大台ヶ原ビジターセンター」が営業中は、無料で貸し出し可能となっています。

やはりハイキングを行うにあたって杖が有ると無いとでは、足にかかる負担に明らかな違いがあります。

そこで、携帯に便利な「トレッキングポール」を紹介しておきます。

「トレッキングポール」を代表する人気ブランド「ブラックダイヤモンド」は、優れた機能性と優れた耐久性を兼ね備えた「トレッキングポール」のメーカーとなります。

オールラウンドに使える多用途性が最大の魅力です!

それと、なんと言っても「熊除けの鈴」です。

「そんな~」って思うかもしれませんが、やはり必要かと思います。

たくさんの方が訪れるようなハイキングスポットでしたら何の問題も無いかと思いますが、場所によっては人が少なくて大自然の広がる山深い場所でのハイキングになると、歩いていても身の危険を感じることが多々あります。

あって困るものではないので、ご自身の身を守る必需品としてお考え下さい。

そこで紹介したいのが「マジックベアベル」となるのですが、時計と逆回りにまわすと中の振り子が引き上げられて音を止めることができる「消音機能付き」となりますので、人が多い時や必要の無い時にはありがたい商品です。

「マジックベアベル」は真鍮製となりますので、とても良い音色です!

管理人は「大台ヶ原」のおみやげ屋さんで「mont・bell」の「熊除けの鈴」を1600円で購入しました。

残念な点は「消音機能」が無いので、歩いている間は鳴りっぱなしと言うのが少々問題ありです。

しかし、音色は最高に良いです!

最後に、暗くなった時の必須アイテムとなるのが「ヘッドライト」です。

手に持つ「懐中電灯」でも良いのですが、山歩きでは両手が空くのがベストです!

そこでお勧めするのが「ジェントス」の「ヘッドライト」で、日本でもトップシェアを誇るLEDライトメーカーです。

あらゆる機能を搭載した「高性能ヘッドライト」は、フォーカスコントロールでノーマル照射からワイド照射まで無段階調節が可能となっています。

高性能のわりに、比較的に安価で購入できる点がとても嬉しい商品です!

以上の3商品の紹介をしましたが、いずれもご自身の身を守るための「必須アイテム!」になっています。

ハイキングは大自然が相手となりますので、備えあれば憂い無しです。

お出かけの際には、是非とも旅のお供とお考え下さい!

以上、ここまでを「前編」としまして、次回は我が姫君がリタイヤのなか、管理人一人で「大蛇嵓」へのハイキング続行の紹介をしたいと思います。

お時間が御座いましたら「後編」もまたお付き合い下さい。

悲しくも、一人でのハイキングとなった管理人は「大台ヶ原」の大自然の絶景を目指して、振り返らずに歩きはじめる・・・

大台ヶ原の後編の記事はコチラをご覧下さい!

-

大蛇嵓から望む超絶景~紅葉のハイキング【大台ヶ原】

今回紹介するのは、奈良県上北山村にある吉野熊野国立公園のひとつ「大台ヶ原」での「紅葉のハイキング」です。 上北山村は97%が山地と言う緑豊かな山村となるのですが、そんな中で「大台ヶ原」は奈良県と三重県の県境に位置しているのですが「日本百名山」をはじめ「日本百景」さらには「日本の秘境百選」に選ばれる名 ...

大台ヶ原のアクセス及び駐車場情報!

【基本情報】

*基本情報は、できる限り新しい情報を掲載することを心掛けていますが、すべての変化に対応できないのが現状となりますのでご了承ください。

「大台ヶ原ビジターセンター」

- 住所:〒639-3702奈良県吉野郡上北山村小橡660-1

- 電話:07468-3-0312・FAX:07468-3-0312(大台ヶ原ビジターセンター)

- 時間:朝9時00分~夕方17時00分まで

※「国道169号線」および「大台ヶ原ドライブウェイ」が雨量規制により通行止の場合は休館 - 冬季閉鎖期間:毎年11月下旬~4月下旬

- 駐車場:無料(200台)

- アクセス:【公共交通機関】「京都方面」からは「近鉄京都線・橿原線」に乗車し始終着駅となる「橿原神宮駅」まで行きそのまま「近鉄吉野線」に乗り換えて「大和上市駅」で降りてからは「奈良交通バス特急230系統(大台ヶ原線)」に乗車して「大台ヶ原」の停留所で下車してすぐ(所要時間3時間35分)

「大阪方面」からは「阿部野橋駅」より「近鉄南大阪線」に乗車し「橿原神宮駅」からは乗り換え無しの直通で「近鉄吉野線」に入り「大和上市駅」」で降りてからは「奈良交通バス特急230系統(大台ヶ原線)」に乗車して「大台ヶ原」の停留所で下車してすぐ(所要時間2時間50分)

【お車】「大阪方面」からは「西名阪自動車道」の「郡山IC」を降りてそのまま「国道24号線」を橿原方面に南下して行き「橿原市役所東」の交差点を右折してさらに1つ目の「橿原市役所西」の信号を左折して少し南下していると「兵部町」の交差点があり左折して「国道169号線(中街道)」をさらに南下するようにしばらく走り進め突き当りとなる「土田」の信号を左折して「国道169号線(伊勢街道)」さらに「国道169号線(東熊野街道)」と道なりにひたすら走り進め「道路案内標識」の「大台ヶ原方面」に従い「新伯母峯トンネル」手前を右折して「県道40号線(大台ヶ原ドライブウェイ)」に入りあとは道なりに走り進めた突き当りが「大台ケ原」の「駐車場」です84km(約2時間)

「亀山方面」からは「名阪国道」の「針IC」を降りてすぐある「針インター」の交差点を直進しその先にもう1つある「針インター」の交差点を左折して「国道369号線」に入りしばらく道なりに南下して行き突き当りとなる信号を右折して「国道369号線(伊勢本街道)」に入ったら少し先の「萩原」の交差点を左折して「国道370号線」に入りすぐ先にある「ロータリー」の手前にある信号を右折してからしばらく道なりに走り進め「野依」の信号を右折しすぐ「内原」の信号を左折して道なりに「国道166号線」から「国道370号線」を経由しながらしばらく進むと「窪垣内」の信号があり右折してから約3.1km先に左手側にある「橋」を渡った先を左折して「国道169号線(東熊野街道)」に入りあとは道なりにしばらく走り進めて「道路案内標識」の「大台ヶ原方面」に従い「新伯母峯トンネル」手前を右折して「県道40号線(大台ヶ原ドライブウェイ)」に入りあとは道なりに走り進めた突き当りが「大台ヶ原」の「駐車場」です79.3km(約2時間)

最後までお付き合い頂きまして、本当にありがとうございます。

「大台ヶ原」の紅葉は、近畿圏内では「最も早い!」と言うこともあり、ニュースなどでも良く目にするのですが、たくさんの方が訪れる大人気の「紅葉の名所」となります。

ただ、大人気が故に夜明け前の時間帯での到着を余儀なくされます。

大変な思いをした分「大蛇嵓」より眺められる景色は見ごたえ十分となりますので、是非一度、眼下に広がりを魅せる超絶景をご自身の目でご堪能下さい。

【関連記事】

奈良県のハイキングに関する記事はコチラをご覧下さい!

明神山自然の森公園~ハイキングで恋人の聖地へ【アクセス・駐車場】

大阪府のハイキングに関する記事はコチラをご覧下さい!

摂津峡公園~紅葉のハイキング【アクセス・駐車場】渓谷コース編

大和葛城山~櫛羅の滝ハイキングコースで山頂へ【アクセス・駐車場】

大和葛城山~北尾根ハイキングコースで山頂へ【アクセス・駐車場】

くろんど園地【見どころ】多彩なハイキング【アクセス・駐車場】

兵庫県のハイキングに関する記事はコチラをご覧下さい!

その他のハイキングに関する記事はコチラをご覧下さい!