今回紹介するのは、奈良県奈良市登大路町に位置する「奈良公園」の一角にある「興福寺」です。

奈良県には「世界遺産」となる「古都奈良の文化財」が、合計8つあるのですが「奈良公園」の中には、その内の4つの「世界遺産」すなわち「構成資産」があります。

「世界遺産」となる、1つ目の「構成資産」が「東大寺」となり、2つ目が「春日大社」さらに3つ目が「春日山原始林」で、最後の4つ目が「興福寺」となっています。

今回は、その4つの「世界遺産」のうち「阿修羅像」でおなじみの「興福寺」の紹介をしたいと思います。

「興福寺」の境内にある「南円堂」は「西国三十三観音霊場の第九番札所」としても大変人気があり、良く知られています。

奈良時代には、古くから朝廷の尊崇の最も厚かった「四大寺(しだいじ)」のひとつとして選ばれており、平安時代には「南都七大寺」のひとつとしても数えられています。

さらには「藤原氏」の祖をはじめとして「藤原鎌足」とその子孫、さらには「藤原不比等(ふじはらのふひと)」のゆかりの寺院となり、古き時代から中世にかけて強大な力を持っていました。

「興福寺」の始まりは「藤原鎌足」の正妻となる「鏡王女(かがみのおおきみ)」が、我が夫の「病気平癒」を願い「藤原鎌足」自らが祈願をかけた「釈迦三尊像」を御本尊として、669年に「山背国山階(現在でいうと京都市の山科区)」に「山階寺(やましなでら)」を創建したのが起源となります。

そんな、歴史のある「興福寺」の紹介をしたいと思います。

準備が整いましたら「興福寺」の、散策スタートです!

興福寺~見どころ紹介【アクセス・駐車場・御朱印】

今回は、奈良県の「世界遺産」となる「古都奈良の文化財 」の構成資産のひとつとなる「興福寺」を訪れるため「奈良公園」に向けて車を走らせています。

「奈良公園」の中には、4つの構成資産となる「世界遺産」があり、現在までに「東大寺」と「春日大社」さらに「春日山原始林」の3つの「世界遺産」は紹介済みとなっています。

奈良公園の世界遺産の記事は後ほどコチラをご覧下さい!

-

東大寺~大仏殿の見どころ紹介【アクセス・駐車場・御朱印】

今回紹介するのは、奈良県奈良市登大路町に位置する「奈良公園」の一角にある「東大寺」に鎮座する「奈良の大仏」です。 「奈良公園」の中には、奈良県の「世界文化遺産」となる、合計8つの「古都奈良の文化財 」の中の、4つの「世界文化遺産」があることをご存知でしたか? 1つ目の「世界文化遺産」が「興福寺」で、 ...

-

春日大社の見どころ紹介【アクセス・駐車場・御朱印】

今回紹介するのは、奈良県奈良市春日野町に位置する「奈良公園」の一角にある「春日大社」です。 奈良県には「世界遺産」となる「古都奈良の文化財」が、合計8つあるのですが「奈良公園」の中には、その内の4つの「世界遺産」すなわち「構成資産」があります。 「世界遺産」となる、1つ目の「構成資産」が「興福寺」と ...

-

春日山原始林【ハイキング】神秘的な大自然の姿そのままに

今回紹介するのは、奈良県の「奈良公園」にある「世界遺産」の「古都奈良の文化財」を構成する、8つの「構成資産」のひとつ「春日山原始林」です。 「春日山原始林」は、特別天然記念物に指定されており、春日山の照葉樹林は、国の名勝となります。 管理人は、これまでに数々の奈良県にある「世界遺産」を訪れてきたので ...

-

春日山原始林【見どころ紹介】点在する歴史ある石仏

今回紹介するのは、奈良県の「奈良公園」にある「世界遺産」の「古都奈良の文化財」を構成する、8つの「構成資産」のひとつ「春日山原始林」です。 「春日山原始林」は、特別天然記念物に指定されており、春日山の照葉樹林は、国の名勝となります。 管理人は、これまでに数々の奈良県にある「世界遺産」を訪れてきたので ...

まず初めに「奈良公園」の西側に位置する「興福寺」を訪れるための「アクセス」と「駐車場」に関して、簡単に紹介しておきます。

興福寺へのアクセスは良好です!

「奈良公園」自体は、奈良県が誇る観光名所となるので「アクセス」に関しては、特に大きな問題は無いのですが、そんな中でも「興福寺」に関しては「奈良公園」の西側に位置することから「公共交通機関」を利用の場合には、非常に「アクセス」が良くなっています。

まずは「公共交通機関」を利用する場合ですが「最寄り駅」となるのは「近鉄奈良線」の「近鉄奈良駅」ですが、駅を出ると500メートル足らずとなりますので、約5分で行くことができます。

駅を出たら東に向かって歩けば良いのですが、多くの方が「奈良公園」に向かいますので、流れに任せて歩いているだけで、自然に辿り着けます。

あと「JR大和路線・各線」の「奈良駅」からの場合は、1.4kmほどと少し距離が増えますが、20分程度で行くことができます。

歩くのが苦手な方は「奈良交通バス(市内循環外回り)」もしくは「奈良交通バス(春日大社本殿行)77系統・97系統」に乗車して「県庁前」のバス停留所で下車すれば「興福寺」までは300メートルほどですので、3分で行くことできます。

続いては「マイカー」を利用する場合ですが、各方面から簡単にアクセスすることができるのですが、アクセス方法に関しては、本文の最後に詳しく書いていますので、そちらをご覧下さい!

最後に「マイカー」で訪れた場合には「興福寺」の境内の近くに「専用駐車場」が用意されており、駐車スペースとしては、乗用車が67台で大型バスが16台と、人気の観光地としてはそれほど大きな駐車場では無いのですが、乗用車でしたら1日1回1000円で駐車できます。

「公共交通機関」及び「マイカー」のどちらを選択しても、比較的簡単に訪れることができるかと思います。

あと「マイカー」で訪れた場合に「興福寺」の駐車場が満車であっても、周辺にはたくさんのコインパーキングがありますので、特に問題はありません。

今回管理人は「興福寺」周辺のコインパーキングからスタートになるのですが、数ある中でも「興福寺」に一番近いのではないかと思います。

「パーキング奈良」と言う「コインパーキング」になるのですが、三条通りと小西さくら通りの交わる交差点付近にあるのですが、説明しにくいので住所で言うと「〒630-8223奈良県奈良市角振新屋町10」となります。

「パーキング奈良」から「興福寺」までは、およそ300メートル~400メートルぐらいとなり、3分で行くことができます。

駐車料金に関しては、朝の8時00分~夜の21時00分までが、20分毎に100円となり、夜の21時00分~朝の8時00分までは、60分毎に100円となります。

当日最大料金1400円の設定があり、比較的にお安い設定金額になっています。

と言うことは、3時間20分以内の滞在でしたら「興福寺」に用意されている専用駐車場より、少しだけお得かと思います。

最後に、近くには「近鉄奈良駅」があり「観光案内所」がありますので「奈良公園」に入る前に立ち寄って「園内マップ」を貰っておくと、広大な「奈良公園」を散策する際に、スムーズにいくかと思います。

高速餅つきで超有名な中谷堂です!

車を駐車すると、管理人は「興福寺」に向かうため、三条通りを歩き進めて行きます。

「興福寺」に着くまでには、いくつかのお店が並んでるのですが、そんな中で群を抜いて観光客の足を止めるお店があります。

顔を見るだけで、ほとんどの方が「あ~!」って思わず声が出るほど有名で、一度ぐらいはテレビで拝見したことがある顔が目に入ります。

そうです!

「高速餅つき」で超有名な「中谷堂」の社長さんです。

「興福寺」の少し手前にある「もちいどのセンター街」に入る前の角にあるお店が「中谷堂」です。

国産で無添加にこだわった「よもぎ餅」は突きたてで、溶けるようなやわらかさになっています。

連日のように、観光客で大賑わいとなっています。

なぜ連日のように大賑わいなのかと言いますと、美味しいのは言うまでも無く、それ以上に店先で行われる「高速餅つき」を見ることができるからです。

「お餅が無くなり次第、新たにお餅をつく」と言うことですので、何時に行けば見れるのかは「未定」となっています。

管理人が通りかかったときに、偶然にもお餅をつく準備中でした。

テレビでは何度か見たことがありますが「一度は目の前で見てみたかった!」と思っていたので、ジャストタイミングで最前列に陣取りました。

テレビで見ていた「高速餅つき」を、1メートルの距離で味わいます!

威勢の良い掛け声とともに、はじめはゆっくりと突きはじめ、徐々にスピードアップしていき、クライマックスに入ると、いよいよ高速で突き始めます!

1メートルの距離で、最前列で座っている管理人の頭上より、水しぶきが降り注いでくるほどの勢いです!

見ている全ての人からの「うゎ~早~!」の声に、ふたりの気持ちが乗ってきたのか?「高速」から「マッハ」へと変わります!

わずか数分間の出来事!つきたてのお餅を、社長自らが大きく上に持ち上げて、力一杯臼(うす)に叩きつけたところで、パフォーマンスが終了となります。

突きたてホヤホヤの「よもぎ餅」のできあがりです。

突きたての「よもぎ餅」をいただくと、今までに感じたことがないほどに、とろけるような「よもぎ餅」が口の中に入ることで、溶けるように広がりをみせたと思うと同時に、溶けていく・・

「世界文化遺産」の「興福寺」を訪れる前に「人間国宝」に、出会った気分となります!

見どころのひとつとなりますので「奈良公園」を訪れた際には、是非一度「高速餅つき」をご覧になったうえで「よもぎ餅」を、ご賞味あれ・・

管理人は「よもぎ餅」を、3つほどいただき、大満足で「興福寺」へと向かいます。

猿沢池の伝説と七不思議!

「中谷堂さん」をあとにして歩き出すと「興福寺」の境内へと続く階段の前には、見どころとなる大きく広がる「猿沢池」があります。

「猿沢池」は、天平21年(749年)に造られた「人工の池」となります。

「興福寺」の境内に建つ「五重塔」が「猿沢池」の周囲に立つ、柳の木と一緒に水面に映る風景がとても美しいのですが「猿沢池月」は「南都八景」のひとつとなっています。

また「猿沢池」には「澄まず・濁らず・出ず・入らず・蛙はわかず・藻は生えず・魚が七分に水三分」と言う「猿沢池七不思議」なるものがあります。

「猿沢池」の水は、決して澄みきることはなく、また酷く濁ることもありません。

水が流入する川などはなく、また流出する川もないのに、常に一定の水量を保っています。

亀などはたくさんいるのに、蛙の姿はありません。

さらには、何故か藻が生えません。

毎年のように、多くの魚が放たれるので、増える一方のはずなのに、魚があふれかえる様子はありません。

本来ならば、水より魚の方が多くてもおかしくない池のはずなのに・・

と、言うような「猿沢池七不思議」が伝えられていますので、訪れた際には、一度ご確認を・・

それと「猿沢池」には、伝説がたくさんあるので、2つだけ紹介しておきます。

奈良県大淀町に「興福寺」の僧に恋をした娘の「おいのが身を投げた!」と言われる「おいの池」があるのですが「おいの池」と「猿沢池」は地中でつながっており、身を投げた「おいのの笠」が「猿沢池」に、浮かんでいたと言います。

もうひとつは、先ほど話した「猿沢池七不思議」に反して、池の水が赤くなったことがあり、その時に「この世の終わりだ」と、騒がれたことがあったと言います。

嘘か本当かは分かりませんが、そんな「怖い伝説」などはここまでとして「興福寺」へと向かいます。

南円堂は西国三十三観音霊場の第九番札所です

「猿沢池」のすぐ隣にある階段を登ると「西国三十三観音霊場の第九番札所」として有名な「南円堂」が鎮座しています。

「興福寺」の境内に入るには、この階段以外からでも、いくつも出入口があります。

したがって、この階段まで来なくても、ご自身の場所から近くの出入口よりお入りください!

先ほど紹介した「中谷堂さん」からでしたら、この階段が一番近い出入口となります。

階段を登りきると、すぐ目の前が「南円堂」となります。

「興福寺」は、同じ「奈良公園」の中に鎮座する「東大寺」と、肩を並べる大寺院となっています。

「南円堂」は「西国三十三観音霊場の第九番札所」として大変人気が高く、毎日のようにたくさんの人が訪れます。

弘仁4年(813年)に「藤原冬嗣(ふじわらのふゆつぐ)」の父となる「藤原内麻呂(ふじわらのうちまろ)」の、冥福を願って建てられた「八角円堂」です。

「南円堂」の堂内には、国宝となる「不空羂索観音菩薩像(ふくうけんさくかんのんぼさつぞう)」を御本尊として、同じく国宝となる「四天王像」が安置されています。

「南円堂」の扉は常時閉ざされており、開扉は10月17日に行われる「大般若経転読会」と言う行事の日のみとなります。

「南円堂」は、創建以来幾度となく全焼しており、現在は4度目の建物で、寛保元年(1741年)に柱が建てられました。

江戸時代の建物と言っても、その手法はきわめて古様で、再建には、境内にある国宝の「北円堂」を参考にしたと言われています。

「南円堂」の前には「右近の橘」に対し「左近の藤」と言う、見どころがあります。

「左近の藤」は、奈良の名所を集めた「南都八景」に選ばれており「南円堂藤」のことになりますので、訪れた際は、お見逃しの無いように・・

興福寺の国宝「東金堂」と「五重塔」

「南円堂」から後ろを振り返ると、国宝の「東金堂」と「五重塔」が、並ぶように建っています。

「東金堂」は、神亀3年(726年)に「聖武天皇」が、叔母にあたる「元正太上天皇(げんしょうだじょうてんのう)」の、病気全快を願って建てられたものとなります。

幾重にも渡って建て直しが行われてきましたが、現在の建物は、応永22年(1415年)に再建されたものとなります。

「東金堂」の内部に関しては、拝観料を納めれば、数多く安置されている国宝や重要文化財を見ることができます。

「東金堂」の堂内には、重要文化財の御本尊となる「薬師如来像」をはじめとして「日光・月光菩薩像」や、国宝となる「文殊菩薩像」や「維摩居士像」さらには「四天王像」に「十二神将像」など、数多くの諸仏が安置されています。

さらに「東金堂」の横に建つ「五重塔」は、天平2年(730年)に「興福寺」の創建者の「藤原不比等」の娘「光明皇后」が建てられました。

「五重塔」は、高さは50.1メートルとなり、木造の塔としては、京都にある「東寺」の「五重塔」に次いで、日本の中で2番目の高さを誇っています。

初層の東には「薬師浄土変」西には「阿弥陀浄土変」南には「釈迦浄土変」北には「弥勒浄土変」が、それぞれ安置されており、各層に「水晶の小塔」と「無垢浄光陀羅尼経(むくじょうこうだいだらにきょう)」を、安置していたと伝えられています。

興福寺の顔「阿修羅像」が安置される国宝館

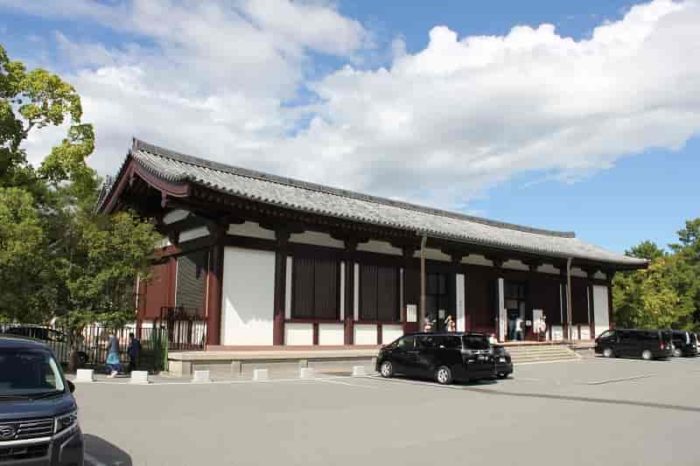

「東金堂」と「五重塔」の左手隣には、見どころとなる「国宝館」があります。

「国宝館」は、1959年に旧の食堂(じきどう)の跡地に建てられましたが、文化財の収蔵や展示施設になっています。

2010年3月にリニューアルオープンし、以前に比べると展示物が増えたほか、文化財に与える悪影響が少ないLED照明に変わったことにより、多くの仏像が「ガラスケース無し」で、見られるようになりました。

「興福寺」の「国宝館」には、あの有名な「阿修羅像」をはじめとして、100を超える国宝や重要文化財の秘宝の数々が収蔵されていますので、一度拝観していただくのも良いかと思います。

この日は、管理人も国宝の「阿修羅像を見よう」と、受付に行ったのですが、この日は「阿修羅像は出張中!」と言うことで、拝観を断念しました。

稀にこのようなうことがありますので、お出かけの前にご確認することをお勧めしておきます。

尚、耐震工事のため「国宝館」は「平成29年1月1日~同年の12月31日」までの1年間は休館とのことです。

「29年3月15日~6月18日」と「9月15日~11月19日」の2期に分けて「興福寺仮金堂」で「阿修羅像」をはじめ「八部衆・十大弟子・金剛力士」などの、国宝館内の主要な国宝は拝観できる「特別開扉」を開催する予定だそうです。

あくまで予定ですのでお問い合わせうえご確認ください。

中金堂は平成30年完成予定です!

続いて「東金堂」と「五重塔」の前になりますが「中金堂」は、長い期間をかけての再建工事中となります。

「興福寺」の中心で、もっとも重要なお堂である「中金堂(ちゅうこんどう)」は失われており、2018年(平成30年)の落慶を目指して、2010年から再建工事が行われています。

もうしばらくの御辛抱となります。

興福寺の国宝となる北円堂

さらに、境内の奥に向けて歩いて行くと、見どころとなる国宝の「北円堂」があります。

残念ですが、こちらも工事中となっていました。

日本に現存する「八角円堂」の中でも「最も美しい!」と、賞賛されている「北円堂」です。

「興福寺」の創建者である「藤原不比等」の一周忌にあたる、養老5年(721年)8月に「元明上皇」と「元正天皇」の両女帝が「長屋王」に命じて建てたものとなります。

「北円堂」も火災に遭っており、現存している「北円堂」は、鎌倉時代の1210年頃に再建されたものですが、奈良時代に創建された当時の姿が忠実に再現されており、華麗で力強い鎌倉時代の様式が随所に見られます。

「興福寺」の境内に現存している建物の中では、最も古い建物となります。

「北円堂」には、平安時代初期の作とされる、国宝の「四天王立像」をはじめ、数多くの国宝が安置されています。

この日は「北円堂」の周りの「南門跡」や「回廊跡」の工事で拝観できそうになかったのですが、28年度完成予定となっていましたので、現在は工事も終了していると思いますが、念のためお問い合わせのうえご確認ください。

平安時代の建築様式が残る国宝「三重塔」

最後の見どころとなる「三重塔」に移動してみます。

「三重塔」は、1143年に「崇徳天皇(すとくてんのう)」の中宮となる「皇嘉門院(こうかもんいん)」の「藤原聖子」が創建されました。

1180年には、一度焼失したのですが、その後すぐに再建され、その塔を今も見ることができます。

平安時代の建築様式が残る「三重塔」は「北円堂」と同じく「興福寺」の最古の建物となっています。

以上が「興福寺」の見どころ紹介となります。

「奈良公園」は、国内だけでなく、海外からもたくさんの方が訪れる、奈良県が誇る観光名所として大変人気があります。

そのため「興福寺」は、休日のみならず、平日でも数多くの人で賑わうスポットとなります。

「興福寺」の国宝の数々は、大変に見ごたえがありますので、是非一度、ご自身の目で「興福寺」の歴史の深さをご堪能下さい!

興福寺の御朱印及びライトアップです!

「興福寺」の「御朱印」と「ライトアップ」に関して、簡単に紹介しておきます。

まず初めに、見どころとなる「ライトアップ」に関しては「五重塔」は、通年日没後から夜の22時00分頃まで「ライトアップ」されているため、夜の「興福寺」に行ってみるのも良いかと思います。

「興福寺」の「ライトアップ」に関しては、基本的には「五重塔」のみとなり、拝観時間は朝の9時00分~夕方の17時00分までとなりますが「南円堂」に関しては、納経時間が朝の5時00分~夜の21時00分までとなっているため「ライトアップ」とはいきませんが、薄暗くライトの付いている「南円堂」も、以外と見ごたえがあります。

「興福寺」の境内は拝観料が不要なうえ、24時間出入りできますので、是非一度「ライトアップ」された夜の「興福寺」にもブラリと立ち寄り、昼間の姿とは違った感じの境内をお楽しみください。

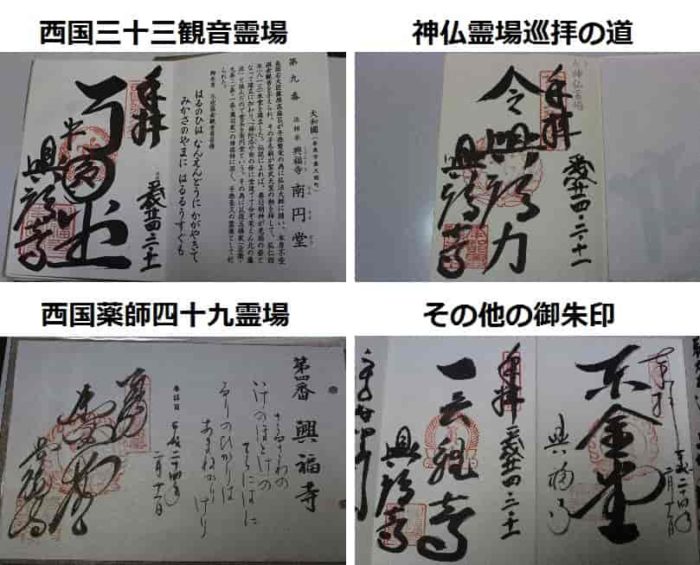

と、言ったところで、すべての散策が終了しましたので「御朱印」を頂くのですが「興福寺」には、たくさんの種類の「御朱印」があります。

おそらくですが「興福寺」で頂ける「御朱印」は、御詠歌の「御朱印」なども合わせると、約10種類ほどあったと思います。

「南円堂」では5種類「東金堂」では3種類「北円堂」では2種類あると思います。

管理人も、訪れた場所ごとに頂いていますが「興福寺」の「御朱印」に関しては、すべてのものはなく、現段階では「西国三十三観音霊場(第九番札所)」と「神仏霊場巡拝の道(奈良三番霊場)」と「西国薬師四十九霊場(第四番)」と「東金堂」で頂いたものと、最後は「南円堂」で頂いた「一言観音」の「御朱印」となります。

尚「御朱印」に関しては、基本的には、ひとつにつき300円を納めれば、誰でも頂くことができます。

「御朱印」に関しては、寺社で参拝しなければ頂けないと言うものではなく「仏像鑑賞」や「パワースポット巡り」など、別な楽しみも兼ねた証として頂くと言う考え方もあります。

寺社を訪ねるだけでなく「御朱印集め」は「何を書くのか?」や「どんなハンコ(朱印)を押すのか?」さらに「字の良し悪し」などを、楽しみのひとつとして収集するのも良いものですよ。

管理人は、訪れた寺社仏閣では必ず「御朱印」を頂いているので、正確に数えたことはないですが、知らず知らずの間に「1000」に手が届きそうなくらいになっています。

「御朱印集め」を、始めようとお考えの方には、是非お勧めしたいと思います。

尚、近年では「御朱印」を「スタンプラリー」のように、参拝もしないで頂きに行く方が増えていると言うことですが、最低限のマナーとしては、参拝が終了してから頂くことをお勧めしておきます。

慌ただしく流れる日々の生活で、心身に溜まった心の疲れを振り払いに行ってみてはどうでしょうか・・・

興福寺のアクセス及び駐車場情報!

【基本情報】

*基本情報は、できる限り新しい情報を掲載することを心掛けていますが、すべての変化に対応できないのが現状となりますのでご了承ください。

「興福寺」

- 住所:〒630-8213奈良県奈良市登大路町48

- 電話:0742-22-7755(本坊事務所)

- 電話:0742-24-4920(南円堂納経所)

- 電話:0742-22-5370(国宝館)

- 電話:072-22-7781(東金堂)

- 電話:072-22-4096(駐車場)

- 拝観時間:朝の9時00分~夕方の17時00分まで

*「国宝館・東金堂」は朝の9時00分~夕方の17時00分まで(*最終入館は夕方の16時45分まで)

*南円堂の内陣は非公開です。 - 納経時間:朝の9時00分~夕方の17時00分まで

*但し納経所は朝の5時00分~夜の21時00分まで開いており少人数の納経はOK!です。 - 拝観料:「興福寺国宝館」

*大人(一般・大学)700円(*団体割引30名以上600円)

*学生(高校・中学)600円(*団体割引30名以上500円)

*小人(小学生)300円(*団体割引30名以上200円)

*身障者手帳をお持ちの方はご本人と介添え1名まで半額となります。

「東金堂」

*大人(一般・大学)300円(*団体割引30名以上250円)

*学生(高校・中学)200円(*団体割引30名以上150円)

*小人(小学生)100円(*団体割引30名以上90円)

*身障者手帳をお持ちの方はご本人と介添え1名まで半額となります。

「国宝館・東金堂の共通券」

*大人(一般・大学)900円

*学生(高校・中学)700円

*小人(小学生)350円 - 駐車場:有料「普通自動車(67台)1回1000円・大型バス/マイクロバス(16台)1回2500円」

- アクセス:【公共交通機関】「近鉄奈良線」の「近鉄奈良駅」から徒歩500m(約5分)

「JR大和路線・各線」の「奈良駅」から徒歩1.4km(約17分)

「JR大和路線・各線」の「奈良駅」から「奈良交通バス(市内循環外回り)」もしくは「奈良交通バス(春日大社本殿行)77系統・97系統」に乗車して「県庁前」の停留所で下車して300m(約3分)

【お車】「京奈和自動車道」の「木津IC」より「奈良・大和郡山方面」の出口を降りて「国道24号線(奈良バイパス)」を南下するように走り進めて「菰川橋東」の交差点を左折したらしばらく道なりに進み突き当りとなる「新大宮」の信号を左折して「国道369号線」に入ったらあとは道なりに直進し「奈良県庁前」の交差点を右折して少し先の右手側が「興福寺」の「駐車場」です6.1km(約15分)

「第2阪奈有料道路」の「宝来IC」を降りてから東に向かって直進するだけですが「国道308号線」から「県道1号線」さらに「国道369号線」を経由して「奈良県庁前」の交差点を右折して少し先の右手側が「興福寺」の「駐車場」です6.2km(約15分)

「西名阪自動車道」の「天理IC」を降りてすぐの「天理インターチェンジ」の交差点を右折して「国道169号線」に入れば後はひたすら北上して行き「県庁東」の交差点を左折したらすぐに1つ目の「奈良県庁前」の交差点を左折して少し先の右手側が「興福寺」の「駐車場」です7.9km(約18分)

「パーキング奈良」

- 住所:〒630-8223奈良県奈良市角振新屋町10

- 電話:0742-22-0914

- 時間:24時間

- 収容台数:22台

- 駐車料金:朝の8時00分~夜の21時00分までは(20分100円)・夜の21時00分~朝の8時00分まで(1時間100円)

*当日最大料金(1400円)

【関連記事】

奈良県の観光に関する記事はコチラをご覧下さい!

昴の郷~野猿【アクセス・駐車場】スリル満点の人力ロープウェイ

フォレストパーク神野山【アクセス・駐車場】人気の星空スポット