今回紹介するのは、和歌山県東牟婁郡串本町潮岬に鎮座する「潮御崎神社」です。

「潮御崎神社」は、周参見浦(現和歌山県すさみ町)より、津荷村(現和歌山県串本町)までの、十八ヵ浦の漁村の「総産土神(うぶすながみ)」として、古くより漁民からの信仰を集めてきました。

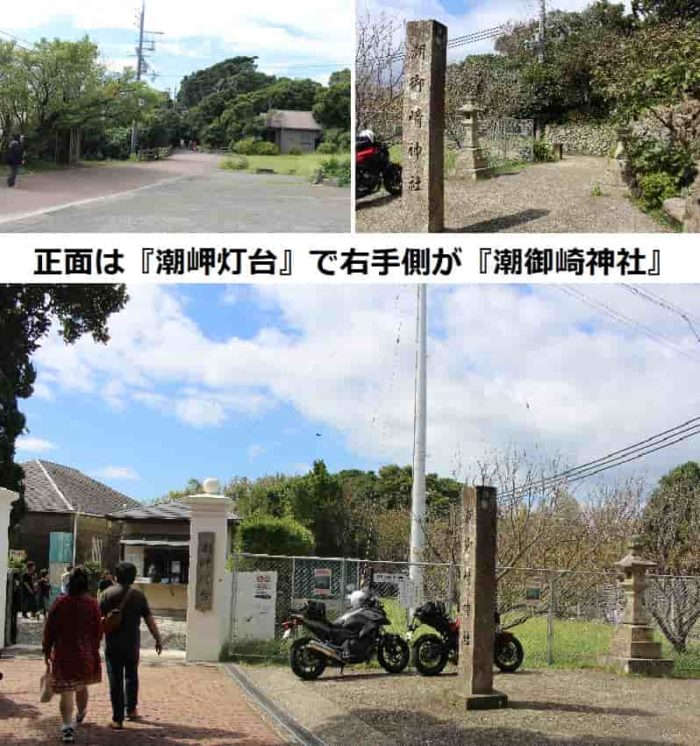

本州最南端に位置する「潮御崎神社」ですが、同じく本州最南端に立つ「潮岬灯台」の出入口の隣から参道が始まり、奥へと歩き進めた地に鎮座しています。

「潮御崎神社」の参詣に向かう道は「みさきみち」と呼ばれ、その道標や古道も残っています。

明治以前は、神仏習合で十一面観音が本地仏となり「御崎大明神」や「御崎の観音堂」などと呼ばれ「西国巡礼者」も、参拝に訪れたと言います。

社伝によると「潮御崎神社」の創始に関しては、第十二代「景行天皇」が、字御崎の地にある「静之窟(しずのいわや)」へ「少彦名命」を始めとして勧請したことが始まりと言われています。

その後「静之窟」より「静之峯」へ遷座され、後貞観12年(871年)5月に「潮見の端」へ遷座されました。

明治2年に、この地に「潮岬灯台」の建設が決定したことで、再び旧地となる「静之峯」へ遷座し、明治31年6月に、社殿を改築したのが今日の姿となります。

見どころとなるのは、拝殿の前にある、町指定文化財の「御綱柏(みつなかしわ)の木」や、台風の被害を避けるためと思われる、本殿を取り囲む立派な石垣です。

また、本殿に入る前の左手側にある小道を進んだ突端には、海を一望できる場所があり、かつて「古座鯨方(こざくじらかた)」の「潮岬の鯨山見があった!」と言われている場所も残っています。

そんな「潮御崎神社」の紹介となります。

準備が整いましたら「潮御崎神社」の、散策スタートです!

潮御崎神社【アクセス・駐車場・御朱印】本州最南端の神社

今回は、本州最南端となる和歌山県東牟婁郡串本町潮岬に位置する「潮御崎神社」を訪れるため、大阪府より南へと車を走らせます。

紀伊半島南端にある串本町潮岬を訪れるにあたっては、以前までは「高速道路」と言えば「阪和自動車」の「南紀田辺IC」までしかなく、紀伊半島南端の串本町まで行には大変でした。

2015年(平成27年)7月12日に「紀勢自動車道」の「無料区間」として「南紀田辺IC」から「南紀白浜IC」間が開通して、さらに2015年(平成27年)8月30日に「南紀白浜IC」から「すさみ南IC」間が「無料区間」として開通したことにより、格段に紀伊半島南端の串本町まで訪れやすくなりました。

開通した「南紀田辺IC」から「すさみ南IC」までは、約40kmあり「無料区間」と言うことで、経済的にも大変やさしく訪れることができます。

そんな「潮御崎神社」を訪れるにあたり、まずは「アクセス」と「駐車場」に関する紹介を、簡単にしておきます。

潮御崎神社へは公共交通機関を利用して楽に・・

「潮御崎神社」を訪れるにあたっては、やはり「紀勢自動車道」が「すさみ南IC」まで伸びたとしても、本州最南端に位置する紀伊半島南端の串本町潮岬を訪れるのは、大変なことに違いありません!

「マイカー」を利用して訪れる場合「すさみ南IC」を降りてから、紀伊半島への出入口となる「潮岬西入口」の交差点、もしくは「潮岬東入口」の交差点までは「国道42号線」を走り進めることになります。

「潮御崎神社」へは「潮岬西入口」より「県道41号線(潮岬周遊線)」を、約4.7kmほど走り進めることで行くことができます。

「潮御崎神社」には「有料」ではありますが「100台(1日1回300円)」ほど駐車できる「大型駐車場」が用意されていますので、訪れた時に満車と言うことはありません。

本日は「絶好の観光日和!」と言っても良いほど天気が良いため、駐車場を見渡せば、50台ぐらいの車が駐車されているのですが、訪れにくい場所となる「潮御崎神社」ではありますが、非常に賑わいがあります。

続いて「公共交通機関」を利用して訪れるには「JR紀勢本線」の「串本駅」が、最寄り駅になるかと思うのですが、そこからは「串本町コミュニティーバス(潮岬線行き)」に乗車して「潮岬灯台前」のバス停留所で下車します。

すぐ目の前が、上記の駐車場となりますので、簡単に訪れることができます。

「串本町コミュニティーバス」は「紀勢自動車道」が「すさみ南IC」まで開通した同年の、平成27年10月1日から運行しています。

さらに、天災やその他の事情が無い限りは「土曜日・日曜日・祝日・年末年始」に関係なく、基本的に毎日運行しています。

1乗車200円となり「障害者手帳等」などの提示で、割引も適用されます。

路線も豊富で、今回訪れた「潮岬線行き」になると、1時間に1本ペースで、1日に10本の「串本町コミュニティーバス」が、潮岬に向かって走ります。

「マイカー」を利用しても「公共交通機関」を利用しても、どちらでも散策しやすくなっていますので、ご自身の予定にあったほうをお選びください!

第十二代景行天皇28年からの由緒ある潮御崎神社

車を駐車したところで「潮御崎神社」に向けて、整備の行き届いた平坦な遊歩道を歩き進めて行くのですが、約200メートル先の正面に見えてくるのは、本州最南端に立つ、22.51mの白亜の灯台となる「潮岬灯台」です。

今回は「潮御崎神社」を訪れるのと同時に「潮岬灯台」にも訪れたのですが、ここでは「潮御崎神社」の紹介となりますので・・・

潮岬灯台に関する記事は後ほどコチラをご覧下さい !

-

潮岬灯台【アクセス・駐車場・夕日】本州最南端の参観灯台

今回紹介するのは、和歌山県東牟婁郡串本町潮岬に位置する「潮岬灯台」です。 「潮岬灯台」は、本州最南端となる紀伊半島の南端に位置し、太平洋に突き出た、30メートルに及ぶ断崖の潮岬に建つ、高さ22.51mの「白亜の灯台」となります。 また「潮岬灯台」の周辺一帯は、南紀の景勝地となり「吉野熊野国立公園」に ...

「潮岬灯台」の出入口より右手側に「潮御崎神社」の社号の刻まれた石柱があり、そこから本殿に向けての参道が続いていきます。

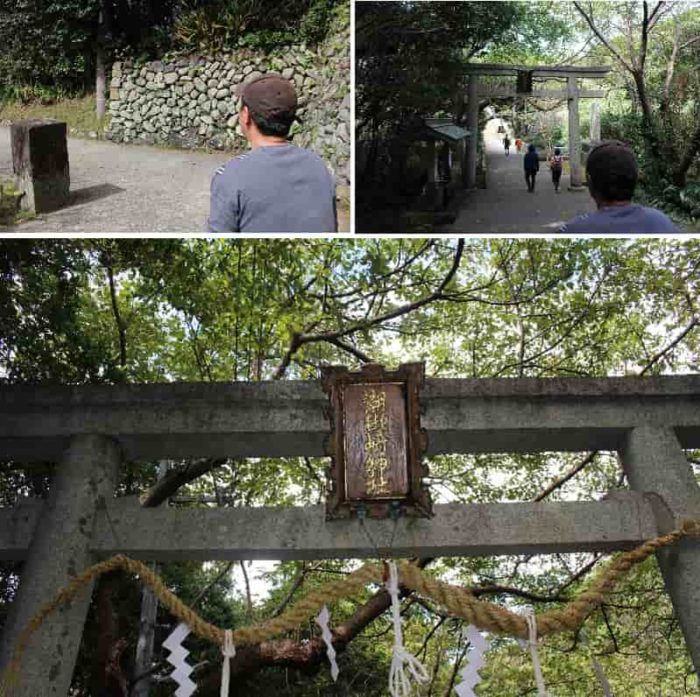

「潮御崎神社」に向かう参道は、やや下り坂とはなりますが、整備が行き届いており、比較的歩きやすいスロープと階段を歩き進めて行きます。

50メートルほど歩き進めると、神域への入口となる「潮御崎神社」の「一の鳥居」の前に「手水舎(ちょうずしゃ)」があり、心身を清めたところで「一の鳥居」をくぐって境内に入ると、すぐに分岐点があり、右手側に伸びる階段の上に、小さなお社が見えています。

木々が生い茂る階段上に鎮座するのは「潮御崎神社」の末社となる「金刀比羅社」となり、御祭神は「金山彦命(かなやまひこのみこと)」となります。

「金山彦命」は「イザナミ命」が火の神となる「カグツチ」を産む時に火傷をし、病み苦しみながら吐いた嘔吐物から「カナヤマヒメ命」と共に生みおとされたのですが、その名の通り「鉱業・鍛冶」など、金属に関して守護をする神様となります。

「潮御崎神社」への参詣に訪れる方の姿は多くあるのですが、大半の方は「一の鳥居」をくぐると、そのまま直進して本殿に向かうため「金刀比羅社」への参詣者の姿は、ほぼありません!

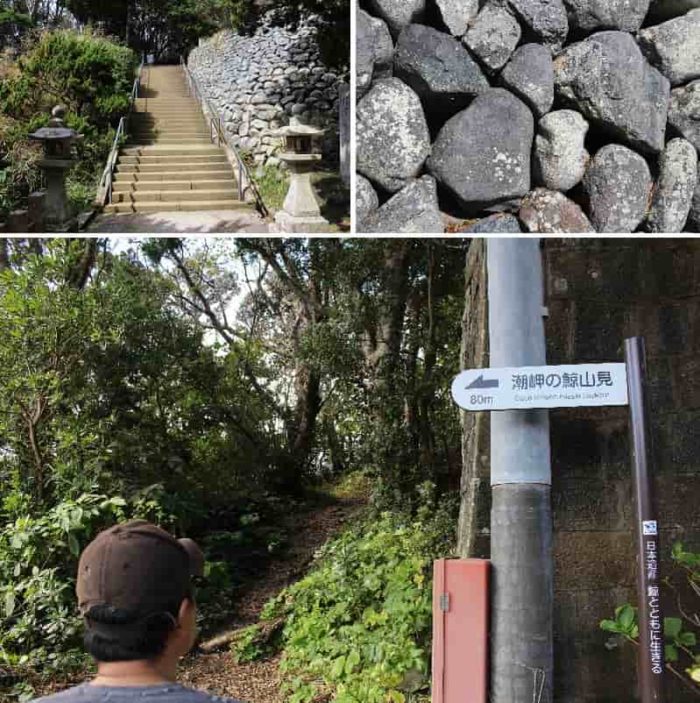

そんな「金刀比羅社」への参詣が終わると「本殿」に向かって歩き始めるのですが、本殿は階段上に鎮座する形となりますが、石垣を横目に見ながら登り進めて行きます。

参道を歩いている最中でも、所々で石垣になっている部分を目にしましたが、本殿に向かう階段横の石垣は、なかなかに立派なものとなります。

階段を登りきると、すぐに本殿がある境内に入ることができるのですが、左手側を見ると、木々の生い茂る小道があります。

「潮岬の鯨山見まで80m」と言う看板があり、すぐに行けそうですので、まずはそちらから散策してみることにします。

潮御崎神社の見どころひとつ潮岬の鯨山見

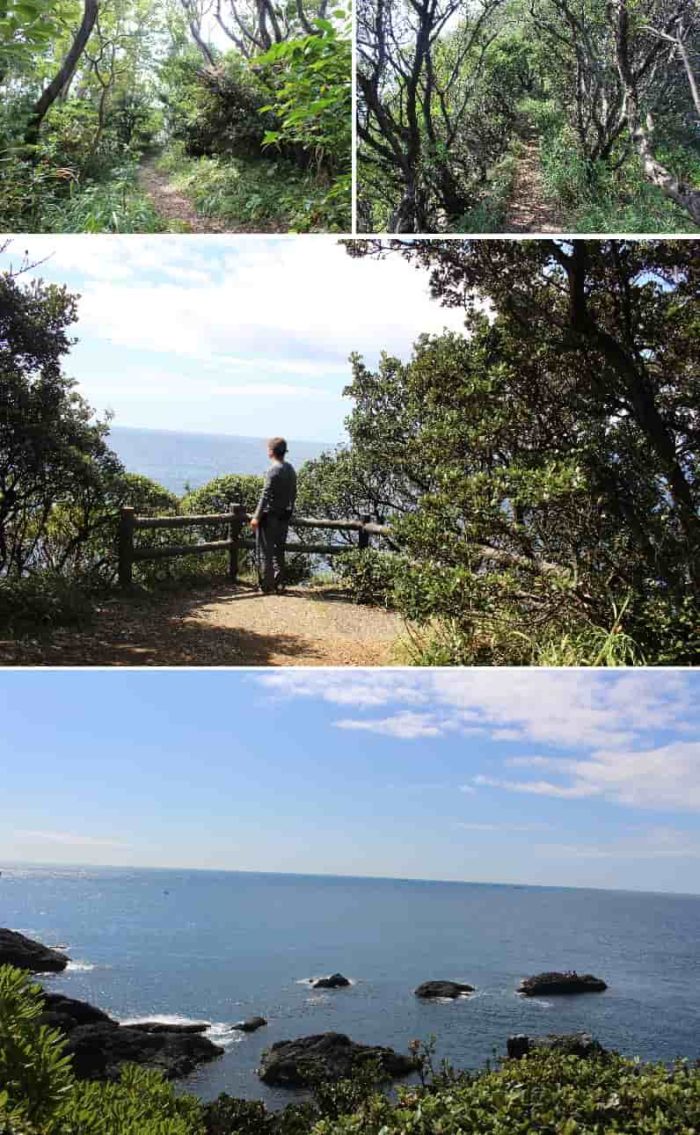

出入口より木々が生い茂り、見るからに険しい雰囲気が漂う散策路となるのですが、先程の「金刀比羅社」の時と同じく、ほとんどの方は、見向きもしないで本殿に直行しています。

散策路を歩き始めて行くのですが、やはり木々が生い茂った複雑な感じではありますが、随所で木々の隙間から見える太平洋の景色を楽しみながら歩いていると「あっ!」と言う間に「潮岬の鯨山見」に到着できます。

少しだけ広くなった展望スペースからは、太平洋の大海原が眼下に広がり、まさに絶景となります。

この展望スペースは「鯨山見」と言い、回遊してくる「鯨(くじら)を見張る場所」で、江戸時代から活躍していた捕鯨漁師「古座鯨方」が、春になると古座から袋港に拠点を移して、潮岬の西側の海で捕鯨していたと言います。

江戸時代の終わりごろから明治時代の初期にかけて、紀南を代表する「国学者・歌人」として活躍した「熊代重里氏」が書いた「熊野日記」の中でも、鯨舟24隻が2頭の鯨を港まで引っ張ってきて、ロクロで巻き上げる様子が書き残されています。

と言う「潮岬の鯨山見」の展望スペースとなり、現在では木々が少し邪魔で、180度のパノラマ状の景色は見えませんが「潮御崎神社」を訪れたからには、見ておくことをお勧めしておきます。

潮御崎神社の見どころのひとつ御綱柏

「潮岬の鯨山見」の観賞が終わると、最後の見どころとなる、本殿が鎮座するスペースに向かうのですが「潮御崎神社」は、それほど広い境内ではないので、本殿のみに参詣するだけでしたら、10分~15分もあれば、駐車場に戻ってくることができます。

本殿のあるスペースは、完全ではないのですが、石垣で四方を囲われている形の作りとなるのですが、本殿の前には「串本町指定文化財」となる「御綱柏(みつなかしわ)の木」があります。

恐らくは、太平洋に突き出した、本州最南端に位置する「潮岬(しおのみさき)」ですから、台風が通過する確率が非常に多くなっていて、被害を受けやすい「台風銀座」と呼ばれる地域になっているため、要塞のように石垣で守る形にしていると思われます。

昭和56年6月1日に、串本町指定文化財として指定を受けた「御綱柏」ですが、横に置かれた案内看板には、このように書かれています。

と、ありますが、16代「仁徳天皇」には困った癖があり、恋多き帝であったのですが、皇后が神事の酒宴に使う「御綱柏」を採るため、紀伊国の熊野岬まで来られた隙(すき)にも「仁徳天皇」は「八田若郎女を宮中にお召しになった!」と、言う話も伝わっています。

そんな、串本町指定文化財となる「御綱柏」の木の前に本殿があり、本殿の左手側には、末社が立ち並んでいます。

本殿横に「潮御崎神社」の末社が、3社並ぶように鎮座するのですが、向かって左より「猿田彦神社⇒大己貴神社⇒大神社」の順になります。

左の「猿田彦神社」の御祭神は「猿田彦命」となり、中央の「大己貴神社」の御祭神は「大己貴命」となり、右の「大神社」の御祭神が「天照大神」となります。

さらに、本殿の左手側の奥にも、末社となる「鎮守社」が鎮座する形となるのですが、御祭神は「高皇産霊神」となります。

最後に、本殿の主祭神が「少彦名命」となるのですが、周参見浦(現和歌山県すさみ町)より、津荷村(現和歌山県串本町)までの十八ヵ浦の漁村の「総産土神(うぶすながみ)」として、古くより漁民からの信仰を集めてきました。

と、言ったところが「潮御崎神社」の見どころの散策となりますが、先程も言いましたが、本殿のみの参詣であれば15分ほどで、全てを散策したとしても、30分もあれば見て回ることができる気軽さです。

「潮御崎神社」の参道入口には「潮岬灯台」もありますので、併せて見て回るのが基本となり、どちらかと言えば「潮岬灯台」を訪れたついでに「潮御崎神社と潮岬の鯨山見も巡る!」と言う方が、ほとんどだと思われます。

どちらにしても、いずれも「本州最南端にある・・・!」と言った点が、訪れておくべきスポットのように思います。

アクセス面で、多少の苦労がある「潮岬」を訪れた限りは、是非一度、ご自身の観光プランに組み込むことを、お勧めしておきます。

潮御崎神社の御朱印です!

「潮御崎神社」の参詣がすべて終了しましたので、本殿の右隣にある社務所らしき建物に行きましたが、不在となっていましたので「御朱印」を、直接頂くことができませんでした。

このような場合、多くの寺社仏閣では、本殿や本堂の片隅に、あらかじめ書かれた「御朱印」が置かれており、備え付けの賽銭箱に料金を投入して「1枚頂く!」と言う、形のところも多くあります。

ここ「潮御崎神社」の本殿にも、やはり「御朱印」をはじめ「お守り」や「御神符」などが置かれており、賽銭箱に料金を納める形を取っていました。

置かれていないよりはマシなのですが、残念なところは「完全なハンコ」となる「御朱印」と言う点です。

恐らく、神主さんが在宅であれば、手書きの「御朱印」を頂けると思いますので、時の運となりますが、訪れた際には、まず社務所のドアを叩いてみるようにして下さい!

尚「御朱印」に関しては、基本的には、ひとつにつき300円を納めれば、誰でも頂くことができます。

「御朱印」に関しては、寺社で参拝しなければ頂けないと言うものではなく「仏像鑑賞」や「パワースポット巡り」など、別な楽しみも兼ねた証として頂くと言う考え方もあります。

寺社を訪ねるだけでなく「御朱印集め」は「何を書くのか?」や「どんなハンコ(朱印)を押すのか?」さらに「字の良し悪し」などを、楽しみのひとつとして収集するのも良いものですよ。

管理人は、訪れた寺社仏閣では必ず「御朱印」を頂いているので、正確に数えたことはないですが、知らず知らずの間に「1000」に手が届きそうなくらいになっています。

「御朱印集め」を、始めようとお考えの方には、是非お勧めしたいと思います。

尚、近年では「御朱印」を「スタンプラリー」のように、参拝もしないで頂きに行く方が増えていると言うことですが、最低限のマナーとしては、参拝が終了してから頂くことをお勧めしておきます。

潮御崎神社のアクセス及び駐車場情報!

【基本情報】

*基本情報は、できる限り新しい情報を掲載することを心掛けていますが、すべての変化に対応できないのが現状となりますのでご了承ください。

「潮御崎神社」

- 住所:〒649-3502和歌山県東牟婁郡串本町潮岬2878

- 電話:0735-62-0919

- 時間:境内自由

- 定休日:年中無休

- 拝観料:無料

- 駐車場:有料100台(1日1回300円)

- アクセス:【公共交通機関】「JR紀勢本線」の「串本駅」より「串本町コミュニティーバス(潮岬線行き)」に乗車して「潮岬灯台前」のバス停留所で下車してすぐ

【お車】「紀勢自動車道」の「すさみ南IC」を降りてから「国道42号線」を走り進めて「潮岬西入口」の交差点を右折して「県道41号線(潮岬周遊線)」を走り進めた先に「潮御崎神社」があります約28km(35分)

最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございます。

「潮御崎神社」は、本州最南端にある神社となり、同じく本州最南端に位置する「潮岬灯台」が隣に立つ観光スポットになります。

アクセス面で多少の苦労があるぶん「本州最南端にある神社と灯台を訪れた!」と言う、おみやげ話を持ち帰ってください!

【関連記事】

和歌山県の観光に関する記事はコチラをご覧下さい !

円月島【アクセス・駐車場】南紀白浜のシンボル【観賞ポイント】

椿山レイクブリッジ【アクセス・駐車場】和歌山県が誇る吊り橋!

弘法大師御衣千岩/おころもほしいわ【アクセス・駐車場・御朱印】

日本一のヤッホーポイント~グリーンパーク椿山【アクセス・駐車場】