今回紹介するのは滋賀県長浜市木之本町古橋に位置する「鶏足寺」で観賞する紅葉です。

山岳信仰の霊地で山号を己高山(こだかみやま)とした五箇寺「法華寺・石道寺・観音寺・高尾寺・安楽寺」の中心寺院であった観音寺の別院となる鶏足寺は、飯福寺及び円満寺などを擁する大寺となります。

735年に大僧正の行基によって開基された古寺でしたが、いったん荒廃するも799年に最澄により再興されました。

江戸幕府の終焉と共に衰微して現在は再び廃寺となってしまいましたが、普段は地域住民の手によって管理がなされています。

本尊の十一面観音立像に関しては、駐車場に隣接する与志漏神社の境内にある己高閣(ここうかく)に安置されているのですが、隣接する世代閣(よしろかく)と共に国の重要文化財となる「薬師如来立像・十二神将立像」のほか、滋賀県が指定するいくつもの文化財が収蔵されています。

鶏足寺跡とされる寺院跡は己高山の山頂近くにあると言いますが、現在では山麓の古橋地区から徒歩15分ほどの場所の山中にあった別院の飯福寺に名を移して鶏足寺(旧飯福寺)と称される寺院跡が残る形となり、秋の紅葉シーズンには滋賀県屈指の紅葉の名所として毎年多くの方が紅葉散策に訪れます。

真っ直ぐ伸びる参道の石段は落葉保存区域と称されて落葉が進むことで真っ赤なじゅうたんを敷いたように見える「敷きもみじ」が最大の見どころとなるほか、苔むした石垣上に約200本ものもみじの古木が色鮮やかに紅葉して山中にある静かな境内を真っ赤に染めあげる景観は味わい深いものがあります。

そんな滋賀県屈指と呼ばれる鶏足寺(旧飯福寺)の紅葉散策の紹介となります。

準備が整いましたら「鶏足寺」の散策スタートです!

鶏足寺~滋賀県屈指の紅葉の名所【アクセス・駐車場・御朱印】

今回は滋賀県長浜市木之本町古橋にある鶏足寺にて紅葉を観賞するため、車に乗り込みアクセルを踏み込みます。

朝一番より琵琶湖の北西方向に位置する「白鬚神社」で日の出を観賞し、その後、北に25kmほど走り進めた県道287号線沿いに立ち並ぶ「メタセコイア並木」の観賞に出かけたあとの3件目のスポットとなります。

白鬚神社及びメタセコイア並木の記事はコチラをご覧下さい!

-

白鬚神社~朝日降り注ぐ滋賀県随一の日の出スポット

今回紹介するのは、滋賀県高島市鵜川に位置する「白鬚神社(しらひげじんじゃ)」にある「湖中の大鳥居越し」に望む「日の出」です。 日本一の大きさを誇る、滋賀県のシンボルとなる「琵琶湖」の、北西に位置する「白鬚神社」では、朱塗りの「湖中に浮かぶ大鳥居」が、大変に有名となるのですが、境内より前に通る「国道1 ...

-

メタセコイア並木~朝日で色鮮やかに紅葉【アクセス・駐車場】

今回紹介するのは、滋賀県高島市に位置し、南北に縦貫する「県道287号線沿い」に立ち並ぶ「メタセコイア並木」です。 「メタセコイア並木」は、琵琶湖の西岸に位置しており、滋賀県屈指の景観を誇るのですが、栗をはじめさまざまな果物狩りのできる観光果樹園「マキノピックランド」を縦貫しながら「マキノ高原」へのア ...

上記スポットに関しては、いずれも1日で巡ることが可能なルートで代表的なスポットとなりますので、宜しければご参考までにご覧下さい!

本日は12月3日となり、3件目となる鶏足寺の紅葉の観賞はお昼の12時前の到着となりますが、メイン駐車場はすでに満車になので臨時駐車場への駐車となります。

まず初めに、鶏足寺を訪れるための「アクセス」と「駐車場」に関して簡単に紹介しておきます。

鶏足寺へのアクセスは良好です!

紅葉最盛期を迎えた鶏足寺は大変人気の高い紅葉スポットとなるため、休日にもなると多くの方が訪れて賑わいます。

マイカーで訪れた場合に関しては臨時駐車場が用意されるほか、公共交通機関を利用しても臨時バスの運行もありますので、アクセスに関しては比較的簡単に行くことができます。

まず初めに、公共交通機関を利用する場合の最寄り駅となるのは「JR北陸本線」の「木ノ本駅」です。

徒歩で向かうことも可能ですが、3.7kmほどありますので約55分は必要かと思います。

木ノ本駅からバスを利用すれば簡単に行くことができるのですが、基本的には「湖国バス(金居原線)」に乗車して「古橋」のバス停留所で下車するのですが、アクセスの基本となるメイン駐車場まで350mほどですので、5分もあれば行くことができます。

また、期間限定で運行される「紅葉循環バス」に乗車すれば上記のメイン駐車場が「鶏足寺(己高閣・世代閣)」のバス停留所となりますので、歩く必要なく散策が開始できます。

続いては、マイカーで訪れる場合の最寄りのインターチェンジとなるのは「北陸自動車道」の「木之本IC」となります。

料金所を出たらすぐ右側車線に移動し、その先にある信号を「木之本方面」に向かうように右折して国道8号線(塩津街道に入ります。

少し走り進めた先の「木之本」の交差点を右折して少し走り進めた先の「千田北」の信号をさらに右折して国道303号線に入ります。

しばらく走り進めた先にある青色の欄干が特徴的な「川合橋」を渡ったらすぐにある名前の無い信号を右折して県道281号線に入ります。

少し走り進めていると目に入る「己高庵」の案内看板に従って信号機の無い交差点を左折したら、約500mほど先にある「己高庵・己高閣・世代閣」の案内看板に従って左折し、あとは道なりに走り進めれば左手側にメイン駐車場があります。

「木之本IC」から6.3kmほどですので、約15分で行くことができます。

メイン駐車場は約40台ほどの駐車スペースしかなく満車の可能性が高くなりますので、そんな時は臨時駐車場に駐車することになります。

上記のメイン駐車場は「己高庵・己高閣・世代閣」の案内看板に従って左折しましたが、臨時駐車場へは左折せずに直進します。

臨時駐車場まで約300mほどですので、道なりに250mほど直進した先の左手側にある石橋を渡って左折して50mほど登り坂を走り進めれば、前方と右手側に合計200台ほど駐車できる大型臨時駐車場があります。

メイン駐車場が約40台と臨時駐車場が約200台、さらに鶏足寺の裏手にある石道寺の駐車場が約20台や臨時駐車場が約30台あわせると、約300台ほどの駐車が可能となります。

今回は鶏足寺の紅葉観賞の紹介となりますが、石道寺の紅葉も鶏足寺の境内と隣接していて行き来できますので、ご興味のある方はそちらの紅葉観賞も併せてお楽しみください!

以上が鶏足寺を訪れるための「アクセス」と「駐車場」の紹介となります。

静かな山里に佇む滋賀県屈指の紅葉の名所

今回紹介する鶏足寺の紅葉観賞での最大の観賞ポイントとなるのは、山中にある参道の落葉保存区域に指定されている「敷きもみじ」となるのですが、いずれのアクセスで訪れても、上記で紹介したメイン駐車場より散策開始となります。

基本的には散策自由となる鶏足寺の境内ですが、紅葉シーズンとなる「11月10日~27日(その年により多少の前後があるかもしれません!)」までの期間に関しては、散策時間が決められています。

期間中は「朝8時30分~夕方16時00分(最終入場16時00分)」となるのですが、基本的な散策時間として1時間~1時間30分は必要ですので、訪れる時間帯には十分にお気を付けください!

期間中は紅葉散策を安全・快適に楽しんで頂くために、紅葉散策協力金として高校生以上の方は200円が必要となります。

本日は12月2日となり、滋賀県のさまざまな紅葉スポットが賑わい始めているのですが、鶏足寺の紅葉の見頃に関しては終了を迎えているため紅葉散策協力金を回収する方の姿はありません。

しかし、見頃は過ぎているにも関わらず紅葉観賞に来る方はいまだに多く、上記で紹介した臨時駐車場への駐車となりましたが、まずはメイン駐車場方面へと歩きはじめます。

臨時駐車場を出るとまずは下り坂を進み、石橋を渡ったらすぐ右手側に進みます。

会場を示す案内看板などは出ていませんが、多くの方が歩き進めていたり戻って来る方の姿もありますので、迷うことなどは無いかと思います。

道中に古橋のバス停留所があり、通常の湖国バス(金居原線)を利用してのアクセスの場合はここよりメイン駐車場へと歩き進めることになります。

古橋のバス停留所を越えると、すぐに与志漏神社(よしろじんじゃ)の一の鳥居があります。

この与志漏神社の一の鳥居の前の道を車で進めば「己高閣・世代閣の拝観者専用駐車場(約40台)」があります。

紅葉シーズンとなる「11月10日~27日(その年により多少の前後があるかもしれません!)」までの期間に関しては通行禁止になっていましたので、恐らくは臨時駐車場のみが利用可能になっているのではないかと思います。

本日はメイン駐車場の利用が可能となっていましたが、ここから鶏足寺に向かうにあたり車道を歩き進めれば歩く距離は減りますが、景観に関しては楽しめることはありません!

ほとんどの方は与志漏神社の一の鳥居をくぐって境内の紅葉を観賞しながら歩き進めて行きます。

与志漏神社の紅葉を観賞しながら鶏足寺へ

臨時駐車場より与志漏神社の一の鳥居までは約300mほどで5分もあれば行けますが、鶏足寺の紅葉を楽しむ前の目慣らしとして与志漏神社の紅葉を楽しむことができます。

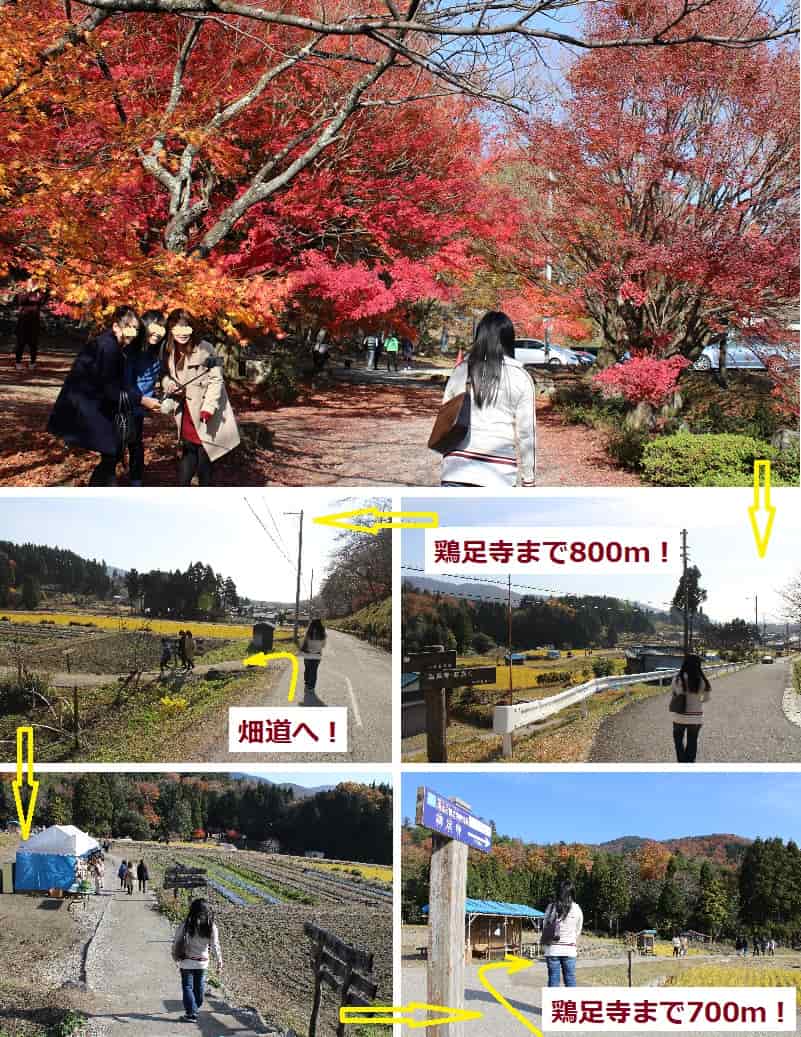

石段を登って小高い位置にある一の鳥居をくぐると真っ直ぐに伸びる玉砂利の敷かれた綺麗な参道となるのですが、両サイドに真っ赤に色付く紅葉を眺めながら本殿へと歩き進めて行きます。

この付近の紅葉は「11月10日~27日頃まで」が最盛期ですでに落葉し始めていますが、この景観から考えると最盛期には優れた紅葉スポットになるのではないかと思います。

整備の行き届いた参道を歩き進めて二の鳥居をくぐると、先程までの真っ赤な紅葉ではなくてオレンジ色や黄色に色付く紅葉が目立つようになります。

手水舎で身を清めて参道を真っ直ぐ歩き進めた先には旧戸岩寺の本堂がド~ン!と建てられており、その左手側の少し暗い奥ばったところに与志漏神社の本殿がある不思議な形の神社となります。

旧戸岩寺の本堂を右手側に進むと少し広い空間が広がりを魅せるのですが、その一角に「古橋鶏足寺案内所」があります。

案内書の前には「己高閣」さらに裏手に「世代閣」があるのですが、拝観料を納めれば中に入ることができます。

平安から鎌倉時代にかけて山岳信仰の霊場として隆盛を極めた己高山で山中には数多くの寺社が存在しましたが、時代の推移と共に無住及び廃寺となりました。

それらの寺に残された膨大かつ貴重な寺宝を安置するために昭和38年となる1963年に「己高閣」さらに平成元年となる1989年に「世代閣」が文化財収納庫として建設されました。

97体の仏像をはじめとして、近くにある古橋古墳からの出土品や浅井長政の奉納屏風などが収められています。

そんな中に今回訪れた鶏足寺の本尊の十一面観音立像も安置されているのですが、法華寺の薬師如来立像・乾漆十二神将立像と言った国が指定する重要文化財や県が指定する重要文化財も多数含まれています。

拝観料は必要となりますが、お時間があればお立ち寄りください!

山中に鎮座する鶏足寺の紅葉観賞へ!

ここまでが臨時駐車場よりメイン駐車場までに観賞できる紅葉となるのですが、これより先は鶏足寺の紅葉の観賞に移ります。

世代閣の裏手側がメイン駐車場となりますので、最後に一番紅葉感の高いスポットを抜けて鶏足寺へと向かいます。

メイン駐車場から鶏足寺までは約800mほどあるのですが、案内看板が幾つか設置多されていて多くの方が行き来しているので迷うことなどは無いと思います。

まずは畑道を歩き進めて山中へと進みますが、本日は天候も良く静かで長閑な山里をのんびりと歩き進めているだけ、とても気持ちが良いです。

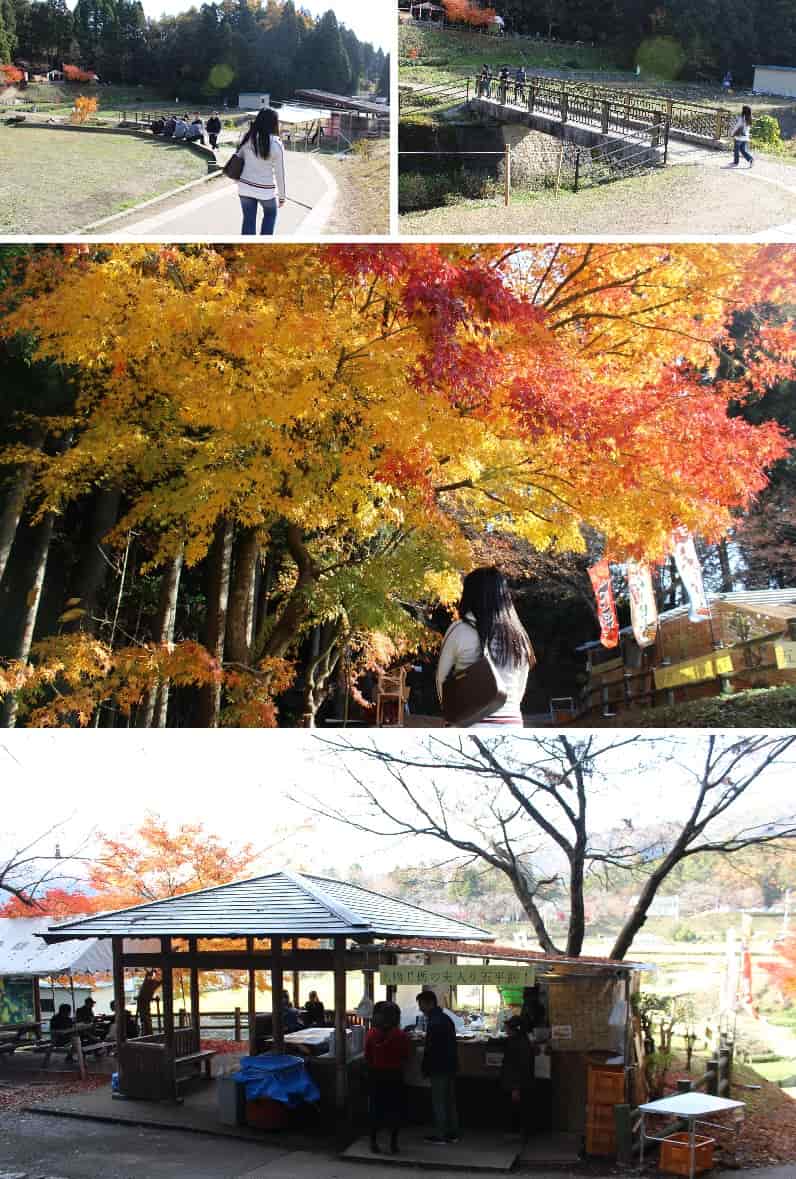

程なくすると小さな石橋が架かっており、その石橋を渡ったところより山中へと入って行きます。

山中に入ると徐々に登り坂へと変わりますが、問題なく歩き進められる道のりです。

道中には所々で色鮮やかに色付く紅葉を見ることができますが、山一面が紅葉の景色とはなりません。

どちらかと言うと、緑豊かな景観の中に色鮮やに紅葉する景色を眺めながらの道のりとなります。

山の麓には唯一のお茶屋があるのですが、栃の実入りの五平餅が看板メニューの休憩処があります。

整備の行き届いた歴史の小径散策道を進むと鶏足寺までは残すところ半分となるのですが、たくさんの木々が立ち並ぶ景色へと変わることで少しずつ山の中へ進んでいることが実感できます。

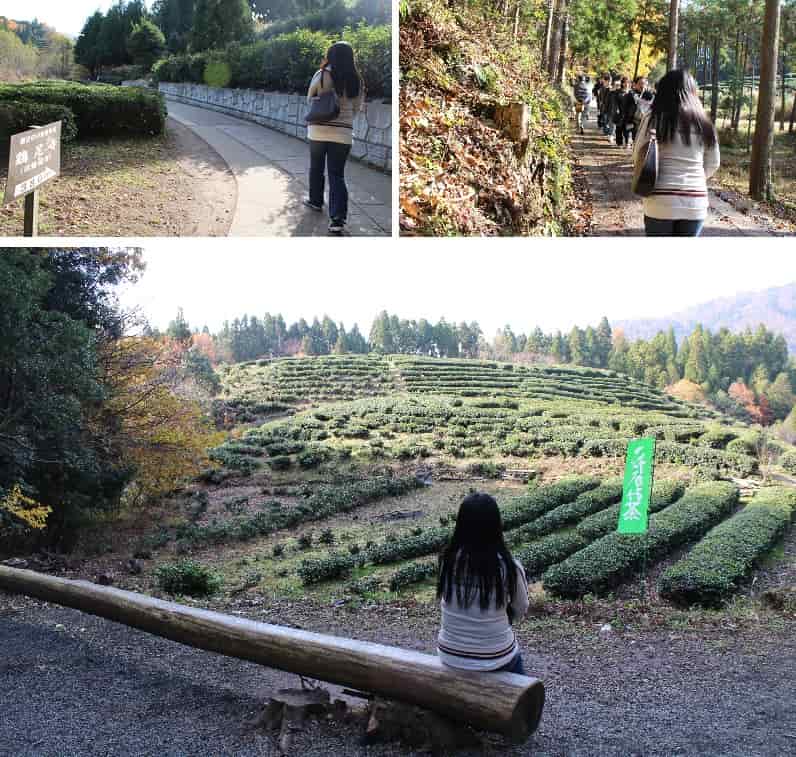

山中に少し小高い丘があって見渡す限り一面に茶畑が広がっているのですが「こだかみ茶」と書かれたのぼりが立てられています。

鶏足寺の別院として栄えた旧飯福寺の薬師の尊像を彫りだした際にでる細かい木のくずをこの丘に埋めたと伝わっているのですが、昭和の初期までは丘の頂上に五輪塔があって年に一回の薬師の日に住職により供養されていました。

古橋地区は古くよりお茶の産地としてよく知られた里であったのですが、799年となる平安時代に「最澄」によって再興された鶏足寺でしたが、薬師鎮座の古皇村(現・古橋村)に相応しい薬の木として茶の木を植えさせたことに始まると伝えられています。

昭和27年~28年頃になって、当時の鶏足寺の住職が村里の活性化を図って寺領であった開墾地に茶を植えることを強く勧めたのですが、現在ではこの茶畑で摘まれた茶は「石田三成ゆかりの三献茶」として市販されています。

天下人の豊臣秀吉に忠義を尽くした石田三成の三献茶には諸説の言い伝えが残っているのですが、鷹狩りで喉が渇ききっていた秀吉が古橋の法華寺に立ち寄った際の1杯目の茶碗に「ぬるめの茶」を入れたところ秀吉は一気に飲みきりました。

二杯目の茶碗は前より小さめで湯をやや熱くして半分くらいにの量にしたところ、秀吉はそれを飲み干してもう一服を命じました。

三杯目の茶碗は高価な小茶碗で、湯は舌が焼けるほど熱くして量はほんの僅かであったと言います。

秀吉は、この気配りに感心して石田三成を長浜城へ連れ帰ったと言います。

そんな「石田三成ゆかりの三献茶」として摘まれている茶畑となりますので、是非お見逃しの無いように・・・

参道を真っ赤に染め上げる「敷きもみじ」

茶畑を過ぎると鶏足寺の紅葉観賞ポイントまではすぐ近くとなるので、一気に歩き進めて行きます。

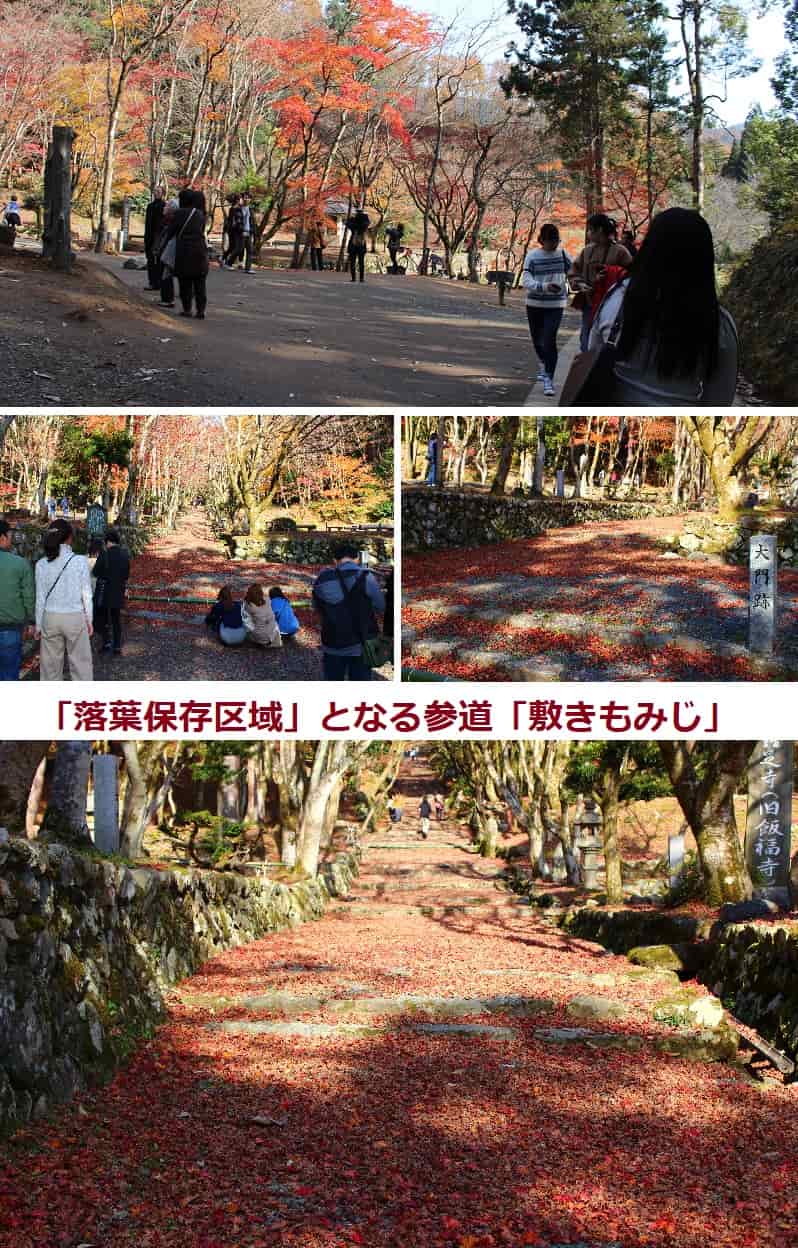

少し開けた空間が広がりを魅せる観賞ポイントには多くの方の姿があり、辺り一面にもみじの木々が立ち並んでいます。

少し訪れる時期が遅かったため落葉している木々が多く、一部の色鮮やかに紅葉する木々以外はスカスカの枝のみの景色が広がります。

景観としては残念な状態ではありますが、鶏足寺の紅葉の観賞で一番の見どころとなる落葉保存区域の「敷きもみじ」に関しては、その名の通り落葉した状態のほうが見ごたえがあるので期待感が高まります。

広場の奥に人だかりがあって多くの方が写真を撮る姿があるのですが、当時はこの場所に大門が建てられていたことを示す「大門跡」と刻まれた標石が立てられています。

大門跡のこの場所が落葉保存区域になっているのですが、本堂に向けて真っ直ぐ伸びる緩やかな石段には、落葉したもみじの葉が真っ赤なじゅうたんを敷き詰めたかのような景色になっています。

本日は12月3日で鶏足寺の紅葉観賞としては訪れる時期が遅いのですが、落葉したもみじ葉は残っているものの参道の両サイドを彩るはずの約200本ものもみじの古木に関しては葉がほとんど残っていないので、全体的な景観としては少し寂しい感じがします。

落葉が始まったばかりの頃には石垣の上に立ち並ぶもみじが参道を真っ赤なトンネルのように染めあげると思われ、その景観を目の当たりにすればまさに超絶景になるのではないかと思います。

最盛期の鶏足寺の「敷きもみじ」のポストカードが販売されていたので購入してみましたが、明らかに今回観賞した敷きもみじとは違って優れた景観を望むことができます。

もう1週間訪れるのが早ければと少し悔やまれるところですが、見ごたえとしては十分ですので、これはこれで楽しみたいと思います。

落葉保存区域の参道に関しては、現在いる「大門跡」の標石より約50mほどのあいだだけで、上記の写真でもわかるように歩いている方が写っています。

向かって左手側にある広場の奥よりまわり道して参道に入れば本堂まで歩き進めることができます。

広場の奥から再び参道に入ると、落葉保存区域の参道を大門跡に向かって見下ろす形に景色を楽しむことができます。

十分に「敷きもみじ」を観賞したところで、最後に本堂に向けて長く伸びる参道を進みます。

当時は参道の両サイドにお堂が立ち並んでいたと思われる標石が残っているのですが、現在は幾つかの小さなお堂が残っているだけでほとんどが空き地になっています。

景観的には優れた景色が広がっていますので、それらを眺めながらゆっくりと歩き進めて行く形の散策道になっています。

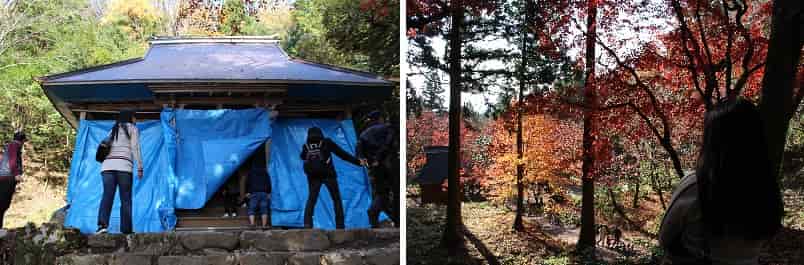

ラストは少し急勾配の石段となりますが、力を振り絞って本堂に到着となりますが、改修工事中・・・?

ブルーシートが掛けられた本堂ではありますが、お参りは可能です。

鶏足寺はすでに廃寺となっており、この場所にあった別院の飯福寺に名を移して鶏足寺(旧飯福寺)と称される寺院跡を残す形になっています。

廃寺となって普段は賑わうこともない山里ですが、秋の紅葉シーズンには滋賀県屈指の紅葉の名所として知られるだけに、毎年のように多くの方が紅葉散策に訪れて境内は賑わいます。

ゆるやかに真っ直ぐ一本伸びる参道の紅葉は落葉保存区域と称され、非常に優れた景観を誇ることで人気も高まっています。

苔むした石垣上に立ち並ぶ約200本ものもみじも色鮮やかで見ごたえ十分です。

是非一度お出かけになり、静かな山中を赤く染め上げる紅葉のじゅうたんの観賞をお楽しみください!

以上が、滋賀県屈指の紅葉スポットとして人気の高い鶏足寺の紅葉の紹介となります。

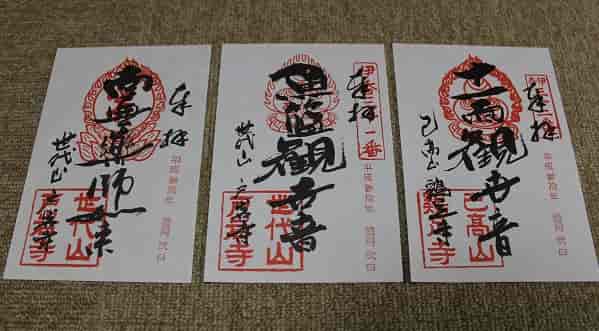

最後に、鶏足寺を訪れてすべて参拝した証として「御朱印」を頂きに行きたいと思います。

残念!鶏足寺の御朱印は印刷です

廃寺なのに御朱印と思うでしょうが、結論から言いますと「あります!」と言いたいところですが「あるにはあるけど・・・」と言ったほうが良いのではないかと思います。

御朱印を頂けるのは、上記で紹介したメイン駐車場の近くにある己高閣の前にある古橋鶏足寺案内所です。

鶏足寺の本尊の十一面観音と戸岩寺の薬師如来・魚籃観音の3種類の御朱印がセット販売されています。

今回は何も知らずに「御朱印ください!」と御朱印帳を差し出したのですが「え~っと、これになります!」と手渡されたのが、書き置きではなく大量生産可能な印刷された御朱印で、無条件で3枚セット600円となっていました。

考え方として1枚200円でお安いのですが、日付けまでスタンプの残念な形の御朱印となります。

御朱印に関しては、基本的にひとつにつき300円を納めれば頂くことができます。

御朱印は寺社で参拝しなければ頂けないと言うものではなく、仏像鑑賞やパワースポット巡りなど別な楽しみも兼ねた証として頂くと言う考え方もあります。

寺社を訪ねるだけでなく、御朱印集めは「何を書くのか?」や「どんなハンコ(朱印)を押すのか?」さらに「字の良し悪し」などを楽しみのひとつとして収集するのも良いものですよ。

管理人は訪れた寺社仏閣では必ず御朱印を頂いているので、知らず知らずの間に1000に手が届きそうなくらいになっています。

御朱印集めを始めようとお考えの方には、是非お勧めしたいと思います。

尚、近年では御朱印をスタンプラリーのように参拝もしないで頂きに行く方が増えていると言うことですが、最低限のマナーとしては参拝が終了してから頂くことをお勧めしておきます。

鶏足寺のアクセス及び駐車場情報!

【基本情報】

*基本情報はできる限り新しい情報を掲載することを心掛けていますが、すべての変化に対応できないのが現状となりますのでご了承ください。

「鶏足寺」

- 住所:〒529-0411滋賀県長浜市木之本町古橋

- 電話:0749-82-5909・FAX:0749-82-5913(長浜観光協会・北部事務所)

- 時間:基本的には散策自由

*紅葉シーズンとなる11月10日~27日までの散策時間は朝8時30分~夕方16時00分(最終入場16時00分)

*日没を迎えてうす暗い状態での入山は大変危険です。(夕方16時00分頃まで推奨) - 定休日:年中無休

- 入場料:無料

*期間中は紅葉散策協力金として高校生以上は200円 - 駐車場:無料「己高閣・世代閣の拝観者専用駐車場(約40台)」

「紅葉シーズン時」には「臨時駐車場(約200台)」も利用可能です。 - アクセス:【公共交通機関】「JR北陸本線」の「木ノ本駅」から徒歩3.7km(約55分)

「JR北陸本線」の「木ノ本駅」から「湖国バス(金居原線)」に乗車して「古橋」のバス停留所で下車して徒歩350m(約5分)

「JR北陸本線」の「木ノ本駅」から期間限定で運行する「紅葉循環バス」に乗車して「鶏足寺(己高閣・世代閣)」のバス停留所で下車してすぐ

【お車】「北陸自動車道」の「木之本IC」の料金所を出たらすぐ右側車線の「木之本方面」に入って右折し「国道8号線(塩津街道」に入り少し走り進めた先の「木之本」の交差点を右折して進み「千田北」の信号を右折して「国道303号線」に入りしばらく走り進めた先にある「高時川」に架かる青色の欄干が特徴的な「川合橋」を渡ってすぐにある名前の無い信号を右折して「県道281号線」に入り少し走り進めていると目に入る「己高庵」の「案内看板」に従って信号機の無い交差点を左折して約500m先にある「己高庵・己高閣・世代閣」の案内看板に従って左折して道なりに少し進めば左手側に「駐車場」があります6.3km(約15分)

最後までお付き合い頂きまして、本当にありがとうございます。

鶏足寺は現在では廃寺になってしまいましたが、紅葉の名所としては滋賀県屈指の人気を誇るスポットとなっています。

静かな山中に長く伸びる参道の一部が落葉保存区域になっていて、落葉が進むことで真っ赤なじゅうたんを敷いたような「敷きもみじ」を観賞することができます。

是非一度訪れて、静かな山中を赤く染め上げる紅葉のじゅうたんの観賞をご堪能ください!

【関連記事】

紅葉に関する記事はコチラをご覧下さい!

摂津峡公園~紅葉のハイキング【アクセス・駐車場】渓谷コース編