今回紹介するのは京都府京都市山科区安朱稲荷山町にある「毘沙門堂」で観賞する紅葉です。

京都には数多くの紅葉の名所があり、あまりにも多いがために限られた時間の中でどの名所を訪れるかが毎年の悩みとなります。

そんな数多くの名所の中で毘沙門堂の紅葉は京都を代表する人気のスポットとまではいきませんが、あまり人が多いところは苦手で「落ち着いてゆっくりと紅葉を楽しみたい!」と言う方にはお勧めしたい穴場的なスポットとなります。

毘沙門堂の紅葉は例年11月中旬頃から色づき始めて、11月下旬~12月上旬頃までが見頃となります。

毘沙門堂ではこの時期になると例年「もみじまつり」が開催され、境内は程よい賑わいとなります。

毘沙門堂の紅葉で一番の見どころと言えば勅使門(ちょくしもん)の階段を埋め尽くす「敷きモミジ」が大変有名となるのですが、その景色を見るためだけに訪れる方もいるくらいです。

そんな、穴場的な紅葉の名所となる毘沙門堂の紹介となります。

準備が整いましたら「毘沙門堂」の散策スタートです。

毘沙門堂の紅葉~敷きモミジ【アクセス・駐車場・御朱印】

今回は京都府京都市山科区安朱稲荷山町にある毘沙門堂で紅葉を観賞するため、マイカーに乗り込みアクセルを踏み込みます。

暑い夏が終わって肌寒さを感じ始めると各地で紅葉が色づき始めるのですが「今年はどこの名所を訪れようか?」と、多くの方が心が弾ませながら悩むと思います。

大きく分ければ賑やかな紅葉の名所を好む方と、穴場的な名所でゆっくりと時間をかけて紅葉を楽しみたいと考える方に分かれると思いますが、今回紹介する毘沙門堂は、どちらかと言えばゆっくりと紅葉の観賞ができる名所ではないかと思います。

ゆっくり紅葉の観賞ができると言うことは「大した紅葉の名所じゃないの?」と思われるでしょうが、結論から言うと紅葉の名所に違いないのですが、超穴場的な名所となります。

まず初めに毘沙門堂への「アクセス」と「駐車場」に関して簡単に紹介しておきます。

毘沙門堂へのアクセスは良好です!

ハイシーズンを迎えた京都にマイカーを利用して訪れるのはかなりリスクが高いのですが、毘沙門堂を訪れるにあたっては公共交通機関を利用して訪れることをお勧めします。

公共交通機関を利用する場合の最寄り駅となるのは「JR東海道本線」の「山科駅」もしくは「地下鉄東西線」の「山科駅」さらに「京阪電気鉄道京津線」の「京阪山科駅」がほぼ同じような距離感の位置にあります。

いずれの駅からでも徒歩で向かうことになりますが、距離は1.2kmほどなので約20分で行くことができます。

平坦な道のりではありますが、道幅が狭くて行き交う車が多いので十分に注意しながら歩き進めるようにして下さい!

続いてはマイカーで訪れる場合ですが、最寄りのインターチェンジは「名神高速道路」の「京都東IC」となります。

料金所を出たらすぐ右手側の「京都・大阪方面」に進んで三条通りに入ります。

2つ目の信号となる「外環三条」の交差点を右折したあと、1つ目の信号の「山科駅前」の交差点を右折して旧東海道に入ります。

旧東海道を150mほど走り進めたところにある「毘沙門堂」と書かれた案内看板に従って左折したあとは、道なりに北上して行けば毘沙門堂の駐車場に到着です。

「京都東IC」から2.9kmほどですので、約10分で行くことができます。

最後は駐車場に関してですが、例年もみじまつりが開催される頃には大型臨時駐車場が用意されていたのですが、紅葉シーズン及び桜のシーズンには混雑が予想されることから、参詣者や近隣の方の安全を勘案して自家用車での来場ができなくなりました。

期間中以外に利用できる駐車場は10台足らずの小さな駐車スペースですが、駐車料金は無料となります。

以上が、毘沙門堂を訪れるためのアクセスと駐車場の紹介となります。

毘沙門堂門跡の見どころの極楽橋

毘沙門堂の入口にあたる参道には小川が流れており、極楽橋と言う小さな石橋が架けられています。

極楽橋のすぐ手前には下乗と刻まれた標石が立てられているのですが、明治以前まではいかなる高位の人であっても極楽橋の手前で駕籠(かご)や輿(こし)から降りて参拝に向かったと言います。

この極楽橋は「後西天皇」が行幸の折に「橋より上はさながら極楽浄土のような神域である!」と感嘆されたことから極楽橋と言う勅号を賜ったと言います。

極楽橋はそれほど古いものではなく過去に架け替えられていると思いますが、名称だけはそのまま使われているのではないかと考えられます。

極楽橋を渡ったところより境内へと入りますが、寺号となる「毘沙門堂門跡」と刻まれた標石が建てられている辺り一面より紅葉が色付いています。

毘沙門堂の紅葉の見頃に関しては、例年11月中旬から色づき始めて11月下旬~12月上旬頃までが見頃となります。

今回訪れた時期としてはちょうど良いぐらいのはずなのですが、場所によっては落葉している部分が多く見られます。

毘沙門堂の紅葉で最大の見どころ「敷きモミジ」

極楽橋より境内を歩き出すとすぐに仁王門へと続く階段があるのですが、その階段より先にもうひとつある階段へと向かいます。

この辺りまで来ると落葉している木々が目立つのですが、紅葉最盛期には綺麗な景色であろうことは雰囲気を見るだけで分かります。

恐らくは、前日に降った大雨が影響しているのだと考えられます。

しかし、落葉が進むにつれて毘沙門堂の紅葉の一番の見どころとなる「敷きモミジ」が最高の状態へと姿を変えていきます。

勅使門(ちょくしもん)へと続くなだらかな階段に落葉したモミジの葉が埋め尽くされる景色が一番の見どころとなるのですが、落葉すればするほどにその景色は絶景へと変わっていきます。

勅使門と言うのは、天皇や天皇の代わりに指示や意思を伝える役目を持つ勅使だけが通ることができる門のことになります。

天皇は基本的には外出をすることが少なく、天皇の代わりに意思を伝える勅使というお仕事があります。

勅使は天皇の尊い意思を伝える人であることから、天皇と同等のおもてなしを受けていました。

そんな勅使を迎えるお寺では、普通の人が通る門とは別に天皇や勅使だけが通ることが出来る立派な勅使門が設けられていました。

そのため、勅使門があっても観光客などは通ることができません。

そんな重要な勅使門へと続く階段の「敷モミジ」ですが、もう少し落葉が進めば真っ赤なじゅうたんを一面に敷いたような景色を見ることができたかと思います。

行き来する人が多くて誰一人として通らない瞬間を探すのはとても難しいのですが、その場で待機しつつ奇跡を待ちましたが無理でした。

朝一番に訪れるのが敷き詰まるモミジの葉の状態も良く、行き交う人の姿を入れずに写真に収めることができるのかもしれません!

毘沙門堂は天台宗「京都五門跡」のひとつ!

毘沙門堂の一番の見どころとなる敷きモミジの観賞を十分に観賞したあとは、先程スルーした本堂に向かう階段に移動します。

仁王門へと続く階段は勅使門に続く階段と同じく幅の広いなだらかな階段ではあるのですが、中盤より力のいる傾斜のきつい階段へと変わります。

階段を登りきった先には大提灯(おおぢょうちん)が吊り下げられていて大きな文字で毘沙門天と書かれているのですが、左右より仁王像が睨みをきかせています。

毘沙門堂は、703年に相国寺の北に文武天皇の勅願によって行基が創建した出雲寺が起こりであると伝えられています。

その後、伝教大師が自ら作った毘沙門天像を安置したことから「毘沙門堂」と呼ばれるようになったと言います。

平安時代末期には、度重なる戦乱によって出雲寺は荒廃していたのですが、鎌倉時代初期に平親範(たいらのちかのり)が平家ゆかりの3つの寺院を合併する形で再興しました。

中世末期に再び荒廃したのですが、近世になって天台宗の大僧正の天海と、その遺志を継ぐ弟子の公海によって現在の地に再興されました。

その後、後西天皇の皇子「公弁法親王(こうべんほっしんのう)」が入寺したことで、皇族や摂関家(せっかんけ)の弟子が門主を務める門跡寺院となって天台宗の京都五門跡のひとつとして栄えたと言います。

本堂に関しては自由に出入りしてお参りできますが、本堂の左手側の奥にある宸殿(しんでん)からは入山拝観料として一般で700円が必要となります。

見どころは多く、狩野益信(かのうますのぶ)が書いた見る角度により目や顔の向きが変わる不思議な「天井の龍」や、左から右に見ながら歩くと机の大きさと向きが変わってくる逆遠近法で描かれた「九老之図」などのトリックアート的な襖絵(ふすまえ)など見れるほか「晩翠園(ばんすいえん)」も観賞できます。

そんな「動く襖絵」や「安らぎの庭園」はNHKで紹介されたことにで爆発的に人気が高まっていますので、訪れた際はお見逃しの無いように・・・

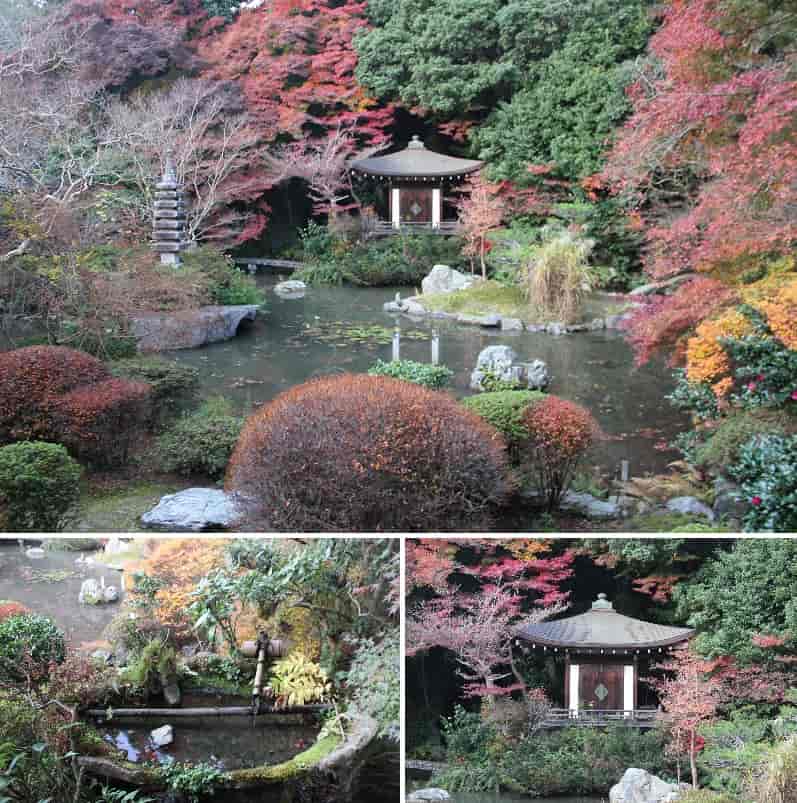

晩翠園「やすらぎの庭園と動く襖絵」はNHKで紹介!

NHKで紹介された宸殿にあるトリックアート的な「天井の龍」と「動く襖絵」さらに、やすらぎの庭園となる「晩翠園」の観賞も少し紹介したいと思います。

拝観料の500円を納めて本堂の左横の廊下を歩き進めて行くのですが、まずは本堂の裏手にある霊殿に行って狩野益信が書いた霊殿の守護龍を観賞します。

見る角度によって目や顔の向きが変わる不思議な「天井の龍」が描かれているのを観賞するのですが、当然「写真撮影禁止!」なので訪れた際の楽しみとして頂きます。

部屋を一回りすると迫力満点の「天井の龍」は、それを追いかけて見ているように見えてきます。

そんな天井の龍を観賞したあとは奥にある「宸殿」へと続く渡り廊下を進んで行くのですが、「九老之図」などのトリックアートも「写真撮影禁止!」となりますので、こちらも訪れた際のお楽しみとして下さい!

いずれも普通に見ているだけでは少し分かりずらいのですが、各部屋にいる案内役のお坊さんが説明してくれますので、言われたとおりに見ると「あら不思議!」と驚かされます。

最後は「晩翠園」の観賞ですが、こちらは写真撮影が許されていますので思う存分写真に撮り収めてください!

晩翠園は谷川の水を引いて滝を造った江戸時代初期の「回遊式庭園」で、心字の裏文字を形取った池に亀石や千鳥石さらには座禅石などが配置されているのですが、見ているだけで心落ち着く名園になっています。

晩翠園には手水鉢(ちょうずばち)が置かれているのですが、公弁親王が大変好まれた鞍馬自然石を使用して造られていて上野寛永寺へ下向の砌(みぎ)り牛に引かさせて所持したことでも有名です。

晩翠園に色付く紅葉もやはり寂しい状態となりますが、紅葉最盛期には素晴らしい景色になるのは間違いありません!

尚、晩翠園を観賞するにあたって紅葉はあくまで庭園を引き立てるひとつの要因であって庭園自体が見どころとなりますので、紅葉が少し寂しくても晩翠園の景観を十分にお楽しみください!

ゆったりとした時間を過ごしたところで晩翠園をあとにし、次なる見どころへと進みたいと思います。

晩翠園の出口に向かって歩いていると、次に向かう予定だった本堂の右手側にある「高台弁才天」のお堂が見えています。

ここ毘沙門堂の紅葉は基本的に境内のほぼ全部に近いぐらい無料で観賞することができるのですが、拝観料を納めないと晩翠園に色付く紅葉やこの場所から見る「高台弁才天」のお堂を包み込む紅葉など見れない部分がいくつかあります。

拝観料を納めないと見ることができない見ごたえある紅葉の景色を是非お楽しみ下さい!

紅葉最盛期に訪れた際の晩翠園の紅葉は、拝観料を納めても見るだけの価値のある景色となります。

毘沙門堂で多くの信仰を集める高台弁財天

本堂の右手側に鎮座するのは「高台弁財天」となるのですが、モミジの木々が生い茂ったこの辺りには小さな池があって小さな石橋が架かっています。

対岸にある弁財堂は紅葉した木々に覆われるなか、紅葉以上の朱色が色鮮やかなお堂となるのですが、景観がとても素晴らしいため多くの方が参拝に訪れます。

もとは豊臣秀吉公の母となる大政所(おおまんどころ)が、大阪城内で祀っていた弁才天を庶民福楽のためにとこの地に勧請されました。

弁天堂内には弁天様をはじめとして、白蛇の人頭蛇身で蜷局(とぐろ)を巻く年老いた老人の宇賀神も弁天様の下にお祀りされています。

先程も霊殿から紅葉に覆われた高台弁財天を眺めたのですが、色づき具合や景観などからしてもこの付近の紅葉は境内の中でも人気の一角になっているようです。

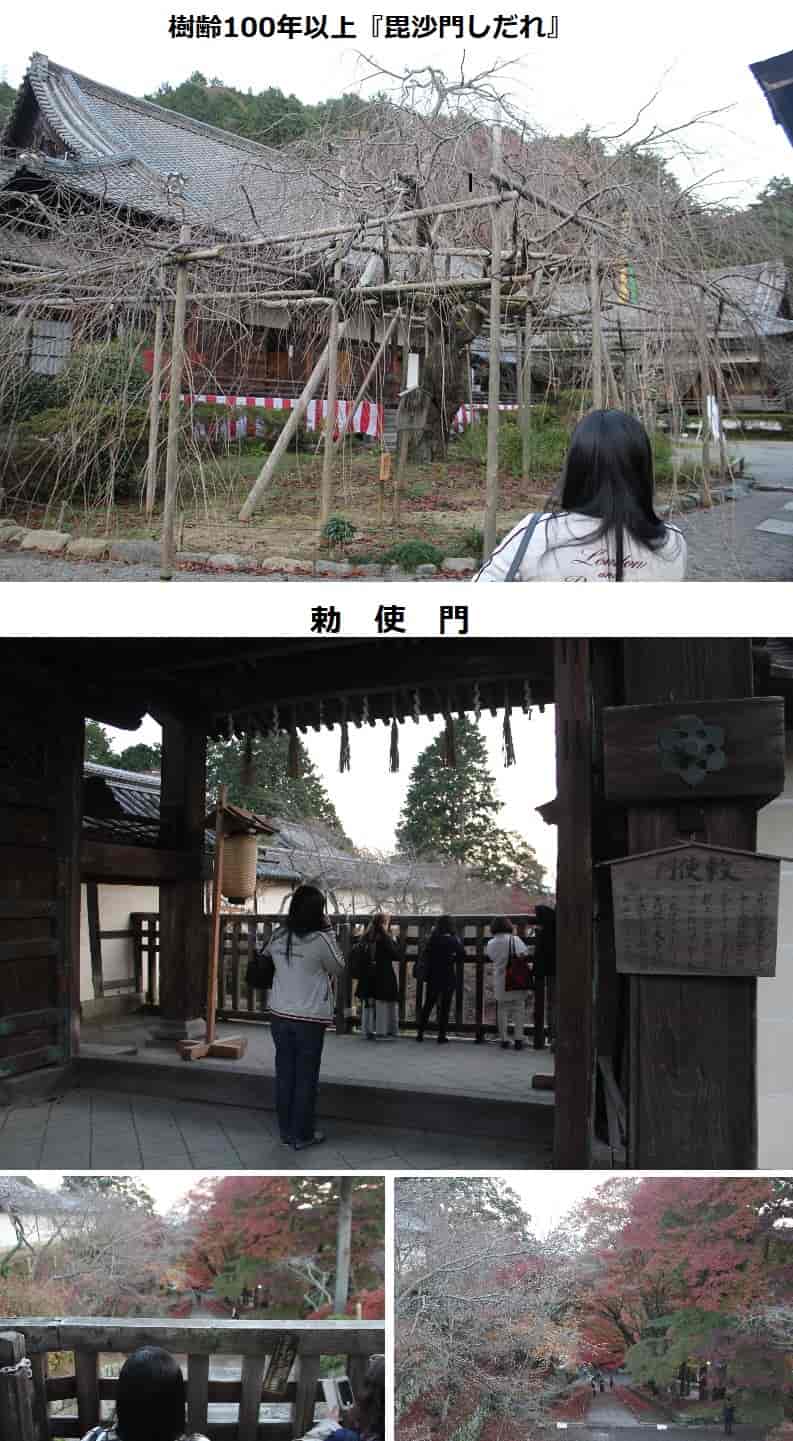

樹齢100年以上の毘沙門しだれ桜

高台弁財天より本堂がある左手側に進むと、毘沙門堂の見どころとなる樹齢100年以上の「毘沙門しだれ桜」と、その前に勅使門があります。

毘沙門堂は紅葉だけでなく、桜の名所としても京都の中で屈指のスポットになっています。

「毘沙門しだれ」と呼ばれるシダレザクラの古木は、樹高が7.8mあって幹周が2.3mとなります。

樹齢に関しては100年以上となる名桜で、最盛期を迎えて枝いっぱいに咲き乱れる花弁は見ごたえ十分となるそうです。

この「毘沙門しだれ」はJR東海の「そうだ京都に行こう」の2000年のポスターに使われたこともあるほどの名桜となりますので、桜のシーズンには是非観賞にお出かけください!

そんな毘沙門しだれの前に勅使門があります。

初めに「敷きモミジ」を観賞したなだらかな階段を、今度は勅使門から眺めることができるようになっています。

勅使門には厳重な策が設けられていますが、隙間から眼下に敷きモミジが観賞でき、先程とは少し違う景色を楽しむことができます。

「敷きモミジ」の観賞にお出かけの際は、下からだけではなく勅使門から眺める敷きモミジの観賞もお忘れなきように・・・

と、言ったところで「毘沙門堂」の紅葉の散策がすべて終了となります。

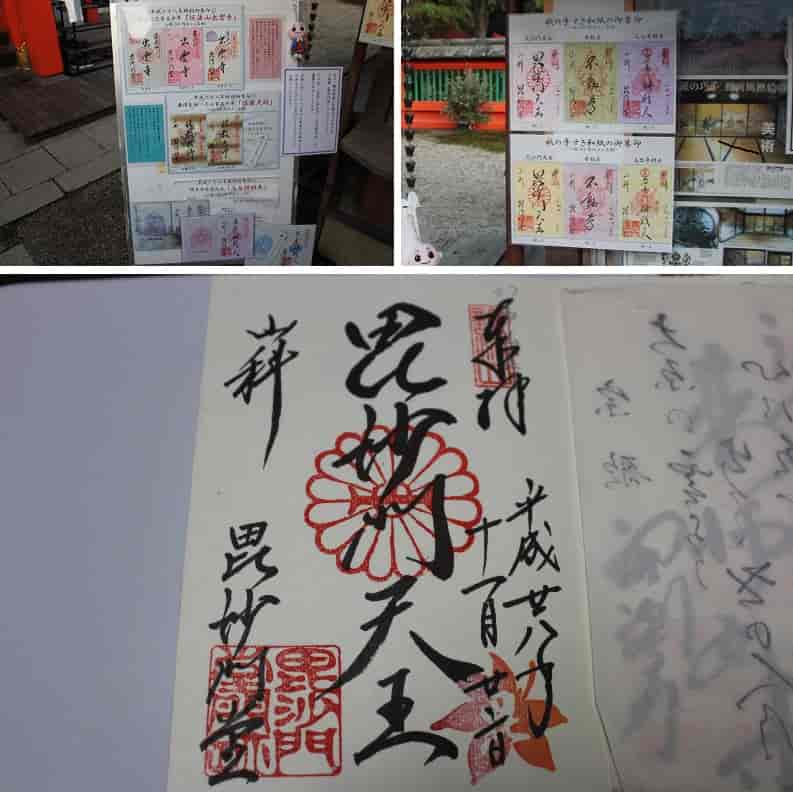

毘沙門堂の御朱印です!

毘沙門堂の参拝がすべて終了しましたので、本堂の前にある納経所に御朱印を頂きに行きます。

毘沙門堂にはさまざまな御朱印があります。

山科再興350年の記念の護法山「出雲寺」と書かれた特別御朱印をはじめとして、最澄生誕一千二百五十年の「伝教大師」や辨天堂修復記念としての「高台辨財天」などの季節の御朱印や記念の御朱印などがあります。

これらの御朱印はその場で書いて頂くものではなく特別な紙に書かれた書置きの御朱印となりますので、無くなり次第終了となります。

御朱印は基本的に書き置きにて対応しているそうですが、毘沙門堂の御朱印帖のみ直書きできるとのことですが、タイミング次第では書き置きになることもあるそうです。

ここ毘沙門堂では、先程話した記念御朱印のほかにも秋の手すきの和紙御朱印などもありますので、是非一度、納経所を覗いてみてください。

尚、御朱印は基本的にひとつにつき300円を納めれば頂くことができますが、特別御朱印や秋の手すきの和紙御朱印などは少し納める金額が異なりますのでご確認下さい!

御朱印に関しては寺社で参拝しなければ頂けないと言うものではなく、仏像鑑賞やパワースポット巡りなど別な楽しみも兼ねた証として頂くと言う考え方もあります。

寺社を訪ねるだけでなく、御朱印集めは「何を書くのか?」や「どんなハンコ(朱印)を押すのか?」さらに「字の良し悪し」などを楽しみのひとつとして収集するのも良いものですよ。

管理人は訪れた寺社仏閣では必ず御朱印を頂いているので、知らず知らずの間に1000に手が届きそうなくらいになっています。

御朱印集めを始めようとお考えの方には、是非お勧めしたいと思います。

尚、近年では御朱印をスタンプラリーのように参拝もしないで頂きに行く方が増えていると言うことですが、最低限のマナーとしては参拝が終了してから頂くことをお勧めしておきます。

毘沙門堂のアクセス及び駐車場情報!

【基本情報】

*基本情報はできる限り新しい情報を掲載することを心掛けていますが、すべての変化に対応できないのが現状となりますのでご了承ください。

「毘沙門堂」

- 住所:〒607‐8003京都府京都市山科区安朱稲荷山町18

- 電話・FAX:075‐581‐0328

- 時間:朝の9時00分~夕方の17時00分まで(最終受付は16:30までです)

尚、12月~2月は朝の9時00分~夕方の16時30分まで(最終受付は16:00までです) - 拝観料:境内自由

但し「本堂・宸殿・霊殿」の入山拝観料に関しては大人700円・高校生400円・小中学生300円 - 定休日:無休

- 駐車場:無料(8台)

- アクセス:【公共交通機関】「JR東海道本線」の「山科駅」から徒歩1.2km(約20分)

「地下鉄東西線」の「山科駅」から徒歩1.2km(約20分)

「京阪電気鉄道京津線」の「京阪山科駅」から徒歩1.2km(約20分)

【お車】「名神高速道路」の「京都東IC」を出て右手側の「京都・大阪方面」に進み「三条通り」に入り2つ目の信号となる「外環三条」の交差点を右折してさらに1つ目の信号の「山科駅前」の交差点を右折して「旧東海道」に入り150m先にある「毘沙門堂」の案内看板に従って左折したあとは道なりに北上して行けば毘沙門堂の駐車場に到着です2.9km(約10分)

最後までお付き合い頂きまして、本当にありがとうございます。

毘沙門堂は毎日のようにたくさんの観光客で賑わいます。

今回は紅葉を中心にして紹介しましたが、ここ毘沙門堂とその周辺にはたくさんの見どころがありますので、1日かけてゆっくり散策してください!

【関連記事】

紅葉に関する記事はコチラをご覧下さい!

摂津峡公園~紅葉のハイキング【アクセス・駐車場】渓谷コース編